Im Oktober nutzte die EU Kommission erstmalig ihr im Zuge der Finanzkrise erlangtes Recht, eine nationale Regierung zur Überarbeitung ihres Budgetplans für das kommende Jahr aufzufordern. Auslöser war der Plan der italienischen Regierung, das Maastricht-Defizit von voraussichtlich 1,8 heuer auf 2,4 Prozent des BIP 2019 auszuweiten. Parallel dazu stiegen die Zinsen auf Staatsanleihen. Die Kritik aus Brüssel flankierten Warnungen von Makroökonomen vor dem höheren Defizit. Auch wenn der Konflikt mit der EU-Kommission nun bis zum Frühjahr beigelegt zu sein scheint: Will die italienische Regierung sozialpolitisch sinnvolle Maßnahmen setzen, muss sie sich mehr einfallen lassen als „die EU“ oder KapitalgeberInnen zu geißeln.

Die Europäische Kommission veröffentlichte Mitte November zum letzten Mal unter der Führung von Präsident Juncker ihr sogenanntes Herbstpaket, das den Auftakt zum Europäische Semester – der Prozess zur kurzfristigen Steuerung der europäischen Wirtschaftspolitik – darstellt. Weil es beim Jahreswachstumsbericht und den anderen Hauptdokumenten keine wesentlichen Neuerungen gab, standen die Budgetpläne der italienischen Regierung im Mittelpunkt.

Vereinfachte Debatte und komplizierte Budgetregeln, mit gesamtwirtschaftlichen Folgen

Dem vorangegangen war ein moderater, wenn auch beispielloser Bruch der Fiskalregeln durch die italienische Regierung. Zwar wurden diese mitunter im Nachhinein verfehlt, doch hat es in der Eurozone noch nie zuvor einen bewussten geplanten und öffentlich kommunizierten einseitigen Bruch gegeben. Das setzte die Kommission als „Hüterin der Verträge“ unter Handlungsdruck.

Dabei hatte sich die Kommission Juncker bis dahin budgetpolitisch flexibler gezeigt, möglicherweise der internationalen Tendenz hin zu einer etwas progressiveren Makroökonomie folgend. Wenn dieser Trend auch in Europa deutlich schwächer ausgeprägt war als in den USA, hatten dennoch prominente Ökonomen wie Olivier Blanchard (zu jenem Zeitpunkt beim IWF) positive Wachstumsimpulse expansiver Budgetpolitik festgestellt. Und andere wie Paul de Grauwe (Bruegel) gezeigt, dass die Zinsdifferenzen bei Staatsschulden eher von Erwartungen und Herdenverhalten auf Finanzmärkten getrieben werden denn von den konkreten Budgetentscheidungen der Regierungen. In Bezug auf Italien bröckelte dieser neu entstehende Konsens allerdings schnell wieder. Blanchard schrieb (mit Jeromin Zettelmeyer) im Oktober einen Blog, in dem er argumentiert, dass in diesem speziellen Fall eine Budgeterhöhung auf einmal doch nicht expansiv wirke. Der Grund: Höhere Zinsen auf den Finanzmärkten.

Bereits Ende Oktober forderte die EU-Kommission erstmalig eine Regierung auf, ihre Budgetpläne zu überarbeiten – jene aus Italien. Diese hielt zunächst allerdings an ihren Vorhaben im Wesentlichen fest, und mit der drohenden Rezession in Italien kam ein zusätzliches Argument für eine expansivere Ausrichtung hinzu. Daraufhin verschärfte die Kommission im November ihren Kurs, obwohl die nächste Eskalationsstufe – die Einleitung eines Defizitverfahrens – prinzipiell nur im Nachhinein zur Verfügung steht. Um nicht auf den Frühling 2020 als frühestmöglicher Sanktionszeitpunkt für die Budgetpläne 2019 warten zu müssen, bediente sie sich eines Tricks: Sie öffnete das eigentlich bereits vor dem Sommer abgeschlossene Verfahren bezüglich einer möglichen Regelverfehlung 2017 durch die alte Regierung.

Dieses beispiellose Vorgehen hat über Italien hinaus Bedeutung. Da das Schuldenkriterium zumindest bei sich eintrübenden Konjunkturprognosen leichter ein Verfahren auslösen kann als das strukturelle Defizit bzw. das Ausgabenwachstum, steht nun die bisherige Praxis des präventiven Arms des Stabilitäts- und Wachstumspaktes allgemein auf dem Spiel. Das könnte auch die Regierungen in Frankreich, Spanien, Belgien und eventuell sogar Portugal im Abschwung unter Druck bringen und zu einer restriktiven Fiskalpolitik mit negativen ökonomischen Folgewirkungen für die Eurozone insgesamt führen.

Kurz vor Weihnachten zeigte die italienische Regierung dann eher symbolisch doch noch Entgegenkommen. Durch Verschiebung vieler Maßnahmen, Ausgabenbindungen, Neuberechnungen und anderen Schritten reduzierte sie das geplante Defizit auf 2,04 % des BIP. Obwohl damit das Schuldenkriterium rückwirkend für 2017 trotzdem nicht eingehalten werden kann, dürfte die sofortige Eröffnung eines Defizitverfahrens für 2017 nun ebenso vom Tisch sein wie anhaltender Widerstand der Kommission gegen den Budgetplan für 2019 (nachdem die Kommission mittels Aktivierung der Flexibilisierungsregel u.a. aufgrund des Einsturzes der privatisierten Autobahnbrücke bei Genua ihre Messlatte noch gesenkt hat). Allerdings ist der Konflikt damit nur aufgeschoben, denn mit dem prognostizierten Budgetergebnis für 2018, das eine klare Verfehlung des Schuldenkriteriums ergeben wird, müsste die Kommission im Frühjahr nämlich erst recht ein Defizitverfahren eröffnen.

Die neuen Budgetmaßnahmen – angemessen und leistbar?

Doch wofür will die italienische Regierung überhaupt mehr Geld ausgeben? Während in der öffentlichen Debatte die Einführung einer bescheidenen Mindestsicherung sowie eine Flexibilisierung des Pensionsantrittsalters (zwischen 62 und 67, abhängig von den Versicherungsjahren) im Mittelpunkt steht, ist die kostspieligste der ursprünglich geplanten Maßnahmen 2019 die Rücknahme der geplanten Erhöhungen von Verbrauchsteuern (0,68 % gegenüber jeweils 0,37 % des BIP für die ersten beiden Maßnahmen). Zusammen mit Einsparungen und kleineren Maßnahmen hätte sich ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von 1,2 % des BIP ergeben.

Das daraus resultierende Maastricht-Defizit von 2,4 % hätte – wohl nicht ganz zufällig – genau dem letzten Ergebnis der alten Regierung 2017 entsprochen und wäre unter den Defizitergebnissen von Spanien und Frankreich im letzten Jahrzehnt gelegen. Auch wenn es vereinzelte verteidigende Kommentare (zB CNBC) gab, so zeichnete sich ein Großteil der Medien durch dramatisierende Zuspitzung aus. Besonders häufig wurde die Formulierung einer „Verdreifachung der [von der alten Regierung] bisher geplanten Neuverschuldung“ bemüht.

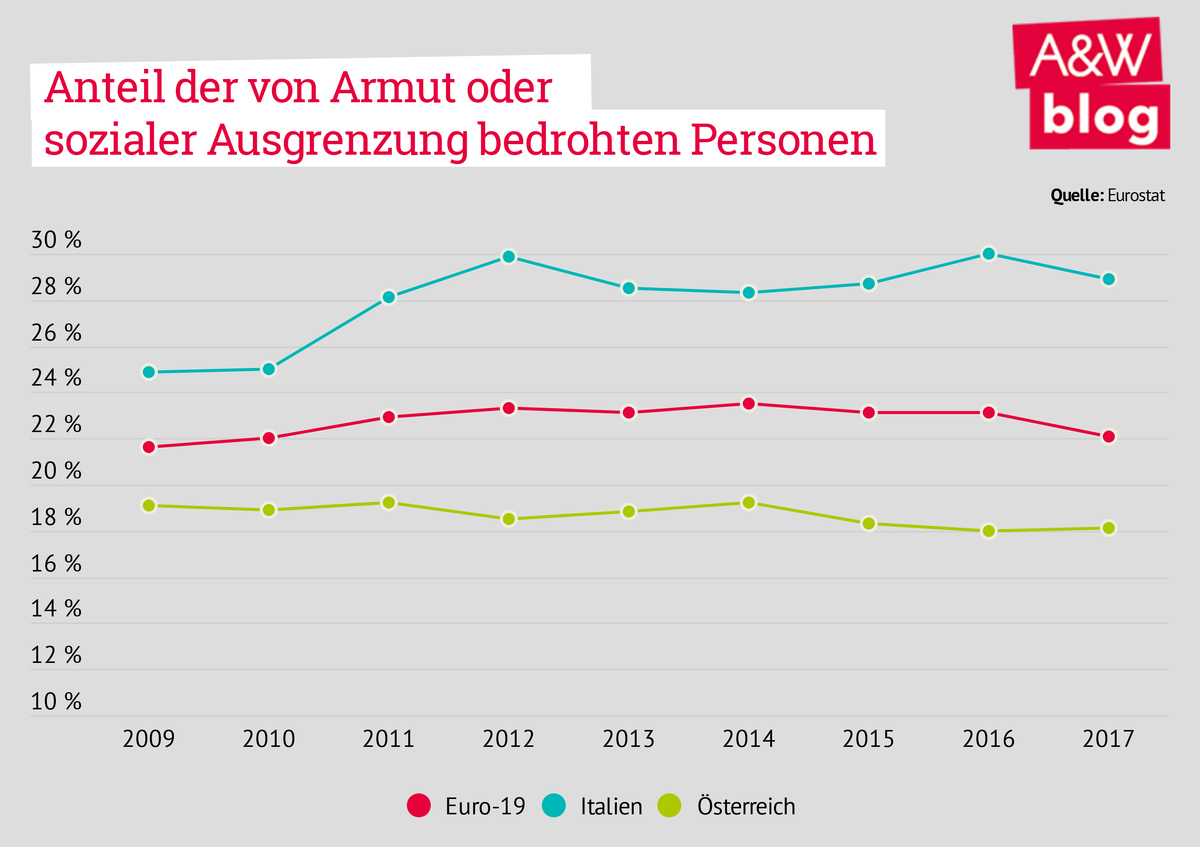

Fakt ist einerseits, dass insbesondere die Einführung einer Mindestsicherung in einem Land wie Italien, mit einer hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen bzw. armen oder ausgrenzungsgefährdeten Haushalten eine sozialpolitisch sinnvolle Maßnahme darstellt. Diese kann aber auch einen kleinen Beitrag zur Stabilisierung schwacher Regionen leisten und damit ökonomisch sinnvoll wirken.

Fakt ist andererseits aber auch, dass das Paket insgesamt stärker auf Beschäftigung ausgerichtet hätte sein sollen. Im Sinne einer ökonomisch vernünftigen Budgetpolitik hätten mehr Investitionen sowie mehr und bessere aktive Arbeitsmarktpolitik geplant werden sollen, aber auch beschäftigungsschonende Gegenfinanzierungsmaßnahmen. Auch ist festzuhalten, dass die Schuldenfinanzierung von Sozialleistungen generell keine gute Idee ist – und speziell nicht in einer Situation, in der potenzielle GeldgeberInnen nicht oder nur mit hohen Zinsaufschlägen bereit sind ein höheres Defizit zu finanzieren. Für Italien ist letzteres ein relevantes Thema: So ist der Aufschlag für 10-jährige Staatsanleihen gegenüber den deutschen Papieren von gut einem Prozentpunkt (PP) in den Monaten vor den italienischen Parlamentswahlen auf etwa drei PP gestiegen als klar wurde, dass die neue italienische Regierung von zwei Parteien gebildet wird, deren VertreterInnen in der Vergangenheit mehrfach einen Euro-Austritt in den Raum gestellt hatten und Budgetmaßnahmen gefordert hatten, die sich eher auf 10 als 1 % des BIP summierten. Auch wenn abseits des teuren flat-tax-Vorschlages im Regierungsprogramm kaum mehr etwas davon übrig geblieben ist, betrugen die Zinsaufschläge danach immer noch 2,1 bis 2,9 PP. Im Konflikt mit der EU-Kommission stieg die Bandbreite sogar auf 2,8 bis 3,3 PP. Damit einher ginge langfristig eine Budgetbelastung, die doppelt so hoch wäre wie die Kosten der neuen Regierungsmaßnahmen. Die tatsächlichen Budgeteffekte der neuen Maßnahmen hängen daher wesentlich davon ab, wie stark ihr Effekt auf die Zinsaufschläge ist. Betrachtet man den Verlauf, ist dieser wohl jedenfalls weniger stark als es Blanchard und Zettelmeyer annehmen, die den Anstieg zur Gänze darauf zurückführen. Ein Großteil des Zinsanstiegs fand nämlich deutlich vor der Budgetankündigung statt. Die weitere Entwicklung in Italien wird deshalb maßgeblich von den KäuferInnen italienischer Staatsanleihen bestimmt werden. Sollten die Zinsaufschläge anhaltend hoch bleiben, wird das zunehmend negative Rückwirkungen auf die ökonomische und soziale Entwicklung in Italien haben, die sich neuerlich krisenhaft zuspitzen könnte. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den italienischen Banken zu: Einerseits weil sie einen großen Teil der Papiere halten und kaufen, andererseits weil ihre Refinanzierungskosten selbst eng mit jenen des Staates verbunden sind. Das führt auch zu Druck auf italienische Unternehmen, die durch höhere Kreditkosten erhebliche Wettbewerbsnachteile erleiden. Das ist einer der Gründe, warum diese massiven Druck auf die Regierung ausübten, einen Kompromiss mit der EU-Kommission zu erzielen. Das Beispiel Italien zeigt, dass der Austeritätsbias in der Eurozone vor allem auf die national fragmentierte Staatsfinanzierung zurückzuführen ist. Die Fiskalregeln wirken erst in Folge verschärfend, weil sie die öffentliche Debatte entfachen und strukturieren, und weil sie zusätzliche Unsicherheit punkto Durchführbarkeit der Budgetpolitik schaffen. Das schreckt FinanzinvestorInnen ab, was sich an den sinkenden Zinsaufschlägen nach der Einigung trotz im wesentlichen gleichbleibender budgetpolitischer Ausrichtung zeigt. Allgemein steht eine gestaltende Wirtschaftspolitik vor einem Dilemma. Ohne Änderung der Spielanordnung durch die – mehr oder weniger umfassende – Einführung von Eurobonds und/oder Notenbankgarantien für Staatsanleihen wird der nationale Spielraum letztlich durch FinanzinvestorInnen und den Wettbewerb mit den anderen Euroländern bestimmt. Dadurch verstärken sich asymmetrische soziale und politische Krisen, wodurch der Spielraum für Fortschritt auf nationaler Ebene erodiert. Wird jedoch versucht sich der Spielanordnung unilateral zu entziehen – im Extremfall mittels Euro-Austritts – würde mittel- und langfristig die Abhängigkeit von InvestorInnen bei einer re-nationalisierten Zins- und Wechselkurspolitik sogar noch zunehmen – selbst wenn kurzfristige Verwerfungen auf den Finanzmärkten unter Kontrolle zu bekommen wären. Statt einer nachhaltigen Lösung bleibt vorerst an Handlungsmöglichkeiten somit nur die Hoffnung auf kleine Schritte in die richtige Richtung, auch wenn sogar deren praktische Umsetzung angesichts eines rauer werdenden Windes im absehbaren wirtschaftlichen Abschwung, einer politischen und wirtschaftlichen Übermacht von Unternehmensinteressen und ersten Anzeichen für eine wieder stärker austeritätsorientierten Makroökonomie schwierig sein dürfte. An Ideen mangelt es jedenfalls nicht: Beispiele sind die Einführung einer goldenen Investitionsregel, die die Fiskalregeln ökonomisch sinnvoller ausgestaltet. Die Fortführung der Niedrigzinspolitik, die den fiskalpolitischen Spielraum für alle vergrößert. Und ein substanzielleres Eurozonenbudget (idealerweise finanziert aus die Einkommens- und Vermögenskonzentration korrigierenden Steuern), das zusätzliche konjunkturelle Stabilisierung bringt und langfristig ohnehin notwendige Investitionen (Stichworte Digitalisierung, Ökologisierung, Alterung, wachsende Städte) stärkt.

Problem steigender Zinsaufschläge

Schlussfolgerungen