KI und Innovationspolitik sind eng mit Energiestrategien verknüpft, doch diese Verbindung wird in der EU oft übersehen. Obwohl KI als Treiber des grünen Wandels gilt, reicht Effizienzsteigerung allein nicht aus, um den steigenden Energiebedarf digitaler Infrastrukturen zu decken – zumal KI selbst enorm energieintensiv ist. Während andere Wirtschaftsräume auf fossile Energien setzen, muss die EU nachhaltige Energiestrategien vorantreiben, ohne Klimaschutz und Energiesicherheit der Deregulierung und Wettbewerbsfähigkeit zu opfern.

Die politische Lücke in KI und Energie

KI- und Energiepolitik sind eng miteinander verknüpft, doch wird dieser Zusammenhang in den europäischen Diskussionen über Innovation und Wettbewerbsfähigkeit noch nicht ausreichend thematisiert. Die aktuellen Diskussionen über KI im Zusammenhang mit Klima und Energie in der EU konzentrieren sich weitgehend darauf, wie KI zur Wettbewerbsfähigkeit und zum ökologischen Wandel beitragen kann, und legen den Schwerpunkt auf die Energieeffizienz digitaler Infrastrukturen.

Jüngste technische Innovationen lassen vermuten, dass der Energiehunger der KI nicht so unersättlich ist wie bisher befürchtet. Eine höhere Effizienz jedoch führt nicht zwangsläufig zu einem geringeren Gesamtenergieverbrauch – im Gegenteil, sie kann zu einer stärkeren Nutzung von KI und damit zu einem höheren Energiebedarf führen (Jevons-Paradoxon oder der Rebound-Effekt). Die Entwicklung zugänglicherer, energieeffizienterer Modelle – wie DeepSeek – könnte den Gesamtenergieverbrauch von Dateninfrastrukturen sogar erheblich steigern.

In anderen Weltregionen sind KI-Investitionen oft mit fossilen Energieprojekten verknüpft – ein Ansatz, der Klimaziele konterkariert. Die EU sollte stattdessen den Ausbau digitaler Infrastrukturen mit nachhaltigen Energiestrategien koppeln. Ein Rückschritt beim Europäischen Green Deal würde Europa in der globalen Wende hin zu nachhaltigen Industrien ins Abseits stellen und sowohl die ökologische Transformation als auch wirtschaftliche Resilienz untergraben.

Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und die Rolle der KI-Infrastruktur

Der Kompass für Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Kommission fordert eine Vereinfachung der Vorschriften, um Bürokratie abzubauen, einschließlich der Umweltberichtspflichten für Großunternehmen. Doch bleibt unklar, ob diese Maßnahmen unbeabsichtigt Klimaschutz- und Energieziele schwächen oder den Auftakt zu umfassender Deregulierung bilden. Der Bericht schlägt die Schaffung von „KI-Gigafabriken“ vor, um die Rechenkapazität zu erhöhen und gleichzeitig Fortschritte in den Bereichen Biotechnologie, Robotik, Quanteninformatik und Weltraumtechnologie zu fördern.

Der neu vorgestellte Clean Industrial Deal der EU-Kommission setzt ebenfalls auf den Ausbau von KI-Infrastrukturen, betont aber Investitionen in klimafreundliche Technologien, darunter grüner Wasserstoff und eine Reform des Emissionshandelssystems.

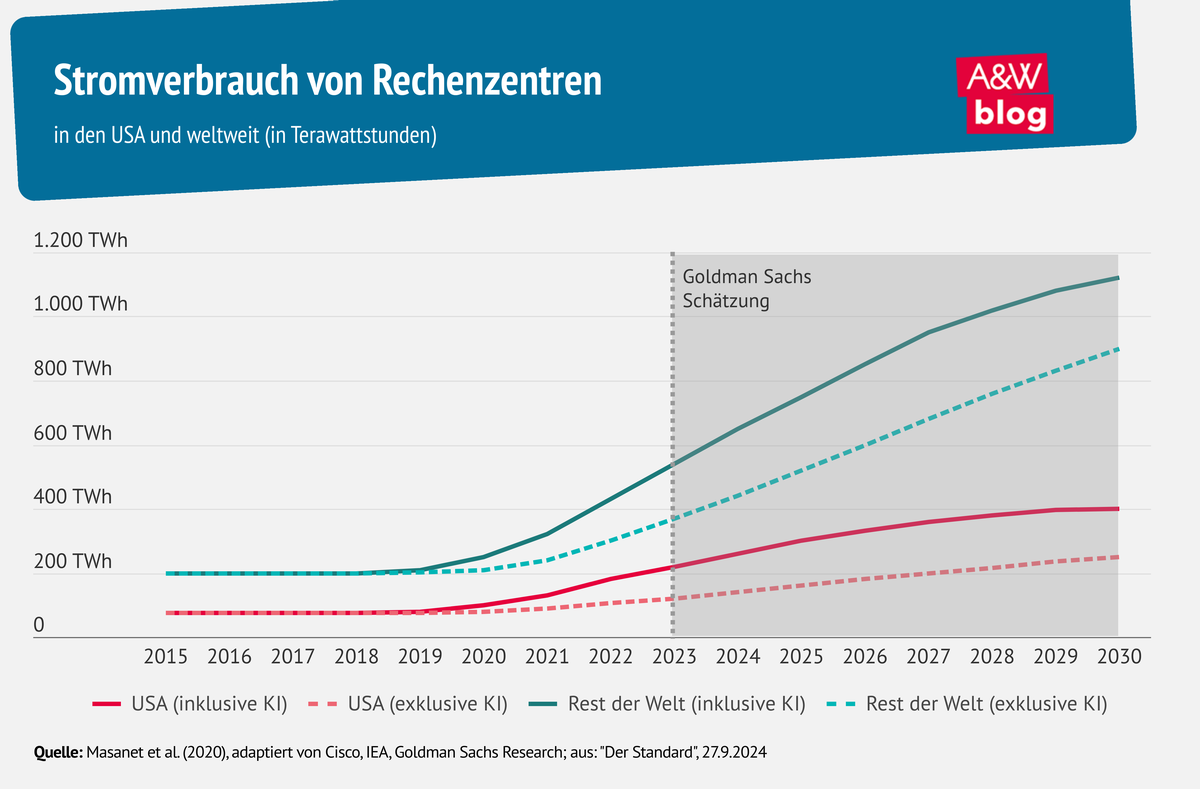

Währenddessen wächst der Energieverbrauch der Dateninfrastruktur rasant. Laut Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) entfielen auf die Rechenzentren der EU im Jahr 2018 76,8 TWh Stromverbrauch, was 2,7 Prozent des gesamten Stromverbrauchs der EU entspricht. Nach Prognosen der Europäischen Kommission könnte diese Zahl bis 2030 auf 98,5 TWh steigen – ein Anstieg um 28 Prozent. Dies wirft die Frage auf: Kann die KI-Innovation ohne eine gezielte Energiestrategie nachhaltig (und klimagerecht) voranschreiten?

Wie andere Länder KI und Energiepolitik verknüpfen

Außerhalb Europas werden KI-Infrastruktur und Energiepolitik zunehmend gemeinsam diskutiert. In den USA fördern große Technologieunternehmen KI als Schlüssellösung für globale Herausforderungen, einschließlich des Klimawandels. Es wird davon ausgegangen, dass KI-gesteuerte Innovationen letztendlich dazu beitragen werden, die Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen, was die Priorisierung der KI-Entwicklung gegenüber unmittelbaren Klimaschutzmaßnahmen rechtfertigt.

Ein solcher Ansatz birgt Risiken: Die Priorisierung von KI vor der Energiewende könnte ökologische Herausforderungen verschärfen. In den USA werden KI- und Energieinvestitionen bereits durch Initiativen wie Stargate koordiniert. Der steigende Energiebedarf hat zur Reaktivierung von Kernkraftwerken (z. B. Three Mile Island) und zum Bau neuer Gaskraftwerke geführt. Dies widerspricht den Klimazielen – Google und Microsoft verzeichneten seit 2019 bzw. 2020 einen Emissionsanstieg von rund 50 Prozent bzw. 30 Prozent.

Die Aufforderung für Europa ist klar: Europa muss KI und Energiepolitik gemeinsam denken. Statt wie andere Länder auf fossile Brennstoffe zu setzen, sollte die EU ihre KI-Strategie allerdings konsequent auf nachhaltige Energiequellen stützen.

Wo steht die EU? Eine Krise der Wettbewerbsfähigkeit und eine unklare Strategie

Während andere Länder KI und Energiepolitik zunehmend verknüpfen, ringt die EU mit einer Wettbewerbs- und Innovationskrise. Der Draghi-Bericht mahnt zur Beschleunigung des technologischen und industriellen Wandels, doch die zentrale Verzahnung von KI-Infrastruktur und Energiestrategie bleibt unterbeleuchtet.

Trotz geopolitischer Spannungen erreichten die russischen LNG-Importe 2024 ein Rekordhoch, was Europas Energieabhängigkeit unterstreicht. Gleichzeitig schreitet der Ausbau erneuerbarer Energien voran – in Österreich stammten im ersten Quartal 2024 bereits 85 Prozent des öffentlichen Stroms aus nachhaltigen Quellen. Doch Budgetkonsolidierung dominiert die politische Agenda, oft auf Kosten strategischer Investitionen.

Zwar bekennt sich Österreich offiziell zur Priorisierung erneuerbarer Energien als Grundlage einer sicheren und leistbaren Versorgung, doch in der Praxis bleibt die Verbindung zwischen KI-Infrastruktur und Energiepolitik weitgehend unbeachtet.

Die Dringlichkeit integrierter Maßnahmen: KI, Energie und Wettbewerbsfähigkeit

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass sich der weltweite Energieverbrauch von Rechenzentren bis 2026 verdoppeln und ein Niveau erreichen wird, das mit dem gesamten Stromverbrauch Japans vergleichbar ist. Das ist kein mittelfristiges Problem – es ist eine unmittelbare Herausforderung, die im Mittelpunkt der politischen Entscheidungen in der gesamten EU über KI, digitale Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit stehen sollte.

Der Aufstieg der KI und die rasante Verbreitung von Rechenzentren kommen zu einer Zeit, in der die globalen Klimaziele bereits außer Reichweite sind. Selbst die konservativsten Klimamodelle deuten darauf hin, dass sich die Erwärmung beschleunigt, was die Notwendigkeit einer nachhaltigen KI-Energiestrategie noch dringlicher macht. Die EU kann es sich nicht leisten, KI-Innovation und Energiepolitik als getrennte Themen zu behandeln – jede Verzögerung bei der Integration der beiden könnte sowohl ihre technologische Führungsposition als auch ihre Fähigkeit, Umweltverpflichtungen zu erfüllen, untergraben.

Ein Aufruf zur Koordinierung der Politik

Die Fähigkeit der EU, im Bereich der KI eine Führungsrolle zu übernehmen und ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, hängt davon ab, dass der kritische Zusammenhang zwischen Daten-/KI-Infrastruktur und Energiepolitik erkannt und angegangen wird. Die politischen Entscheidungsträger:innen müssen über allgemeine Strategien für erneuerbare Energien hinausgehen und gezielte Maßnahmen umsetzen, die die KI-Entwicklung mit dem Ausbau nachhaltiger Energien in Einklang bringt.

Die Deregulierung durch die Omnibus-Initiative könnte in diesem Kontext einerseits Innovationshürden abbauen, andererseits aber auch bestehende Umwelt- und Sozialvorgaben untergraben. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit eines gezielten regulatorischen Rahmens, der sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Nachhaltigkeitsziele im Auge behält.

Ohne diese Integration läuft Europa Gefahr, sowohl bei der technologischen Innovation als auch bei der Energiesicherheit ins Hintertreffen zu geraten – zwei Säulen, die für die langfristige wirtschaftliche Resilienz unerlässlich sind. Die Zeit für fragmentierte Ansätze ist vorbei; die Zukunft von KI und Energie in der EU muss durch politische Maßnahmen gestaltet werden, die die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsverpflichtungen einhalten.