Innerhalb von drei Jahrzehnten hat sich Österreich vom Umweltmusterland zum Klimaschutzversager gewandelt. Statt wie vereinbart den CO2-Ausstoß zu senken, ist dieser sogar noch weiter angestiegen. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat der Verkehrssektor. Das mag überraschend klingen, sehen wir uns doch selbst als fleißige Bahn- und Öffi-FahrerInnen. Eine eingehende Analyse ist also notwendig.

Das Kyoto-Protokoll

Durch das Kyoto-Protokoll hatte sich Österreich völkerrechtlich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen des Jahres 1990 bis zum Zeitraum 2008/2012 um 13 Prozent zu reduzieren. Das Ziel wurde tonnenweit verfehlt: Österreich steigerte sogar seinen Ausstoß an Klimagasen in dieser Zeitspanne um drei Prozent und musste für fast eine halbe Milliarde Euro Verschmutzungsrechte nachkaufen. Auch ob die mit der EU akkordierten Reduktionsziele für 2020 und 2030 von Österreich erreicht werden, ist bei der derzeitigen Klimapolitik sehr fraglich.

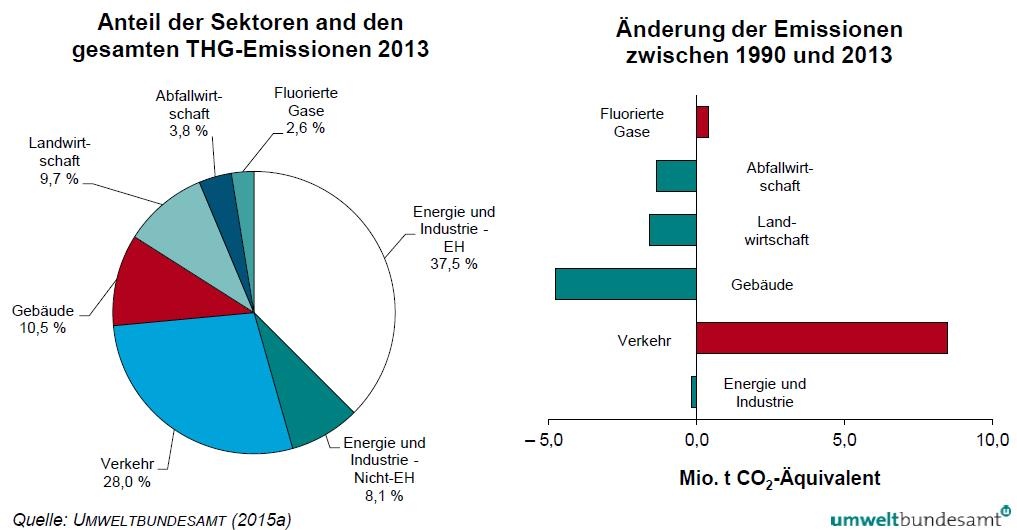

Wie folgende Grafiken zeigen, ist der Verkehrssektor ein starker Treiber für diese Fehlentwicklung. Er ist aktuell für 28 Prozent von Österreichs Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Verkehrssektor ist DER Ausreißer seit 1990, dem Bezugsjahr des Kyoto-Abkommens.

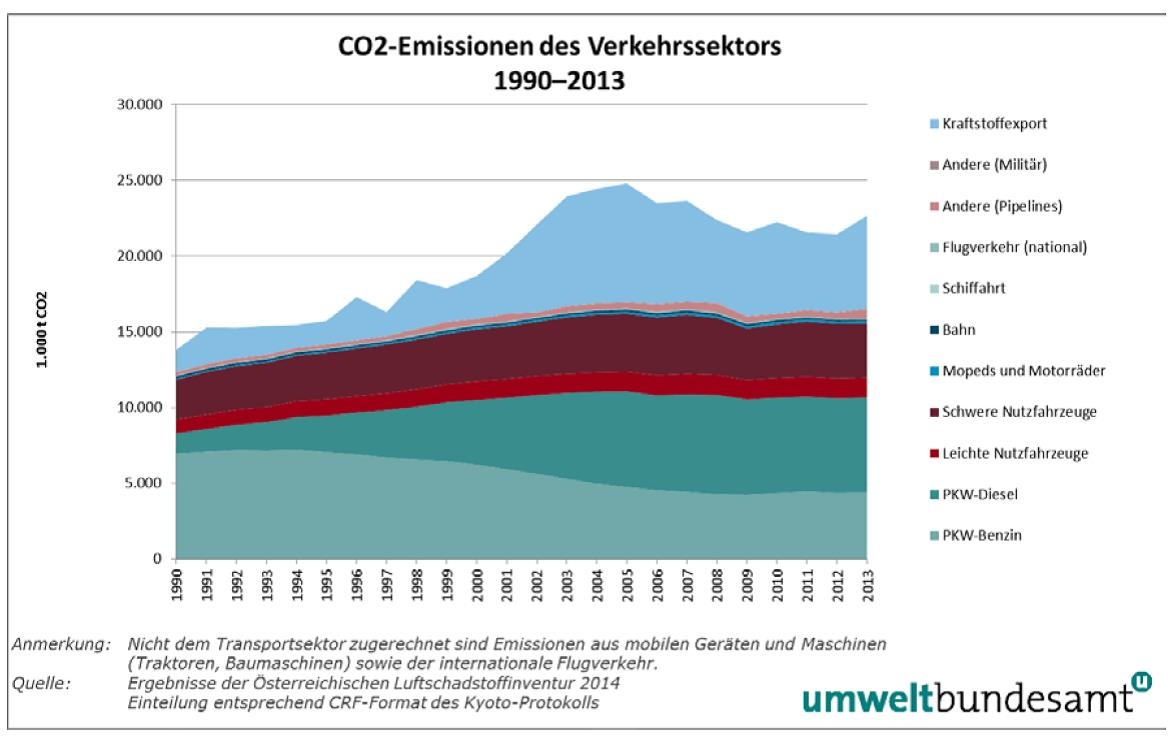

Quelle: Umweltbundesamt (2015): Klimaschutzbericht 2015 Folgende Grafik zeigt den Anstieg der Emissionen detaillierter. Was an ihr ebenfalls auffällt, ist der große Anteil, den der so genannte Tanktourismus (= Kraftstoffexport) an den CO2-Emissionen hat.

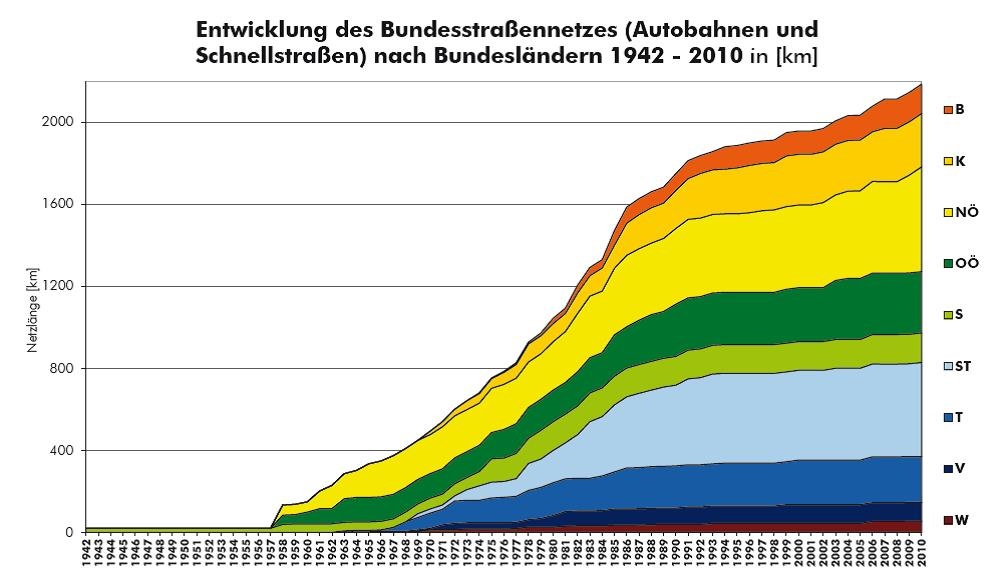

Das liegt daran, dass diese aus den im Inland verkauften Treibstoffmengen errechnet werden. Österreich hat ganz offensichtlich die Politik gewählt, durch relativ niedrige Dieselpreise Mineralölsteuer zu kassieren, die eigentlich dem Fiskus der Nachbarländer zustehen würde. Gute Nachbarschaft sieht anderes aus! Doch die Probleme mit dem billigen Diesel sind vielfältiger: Daher fordert das Bündnis „Wege aus der Krise“ – die vida ist Teil davon – eine schrittweise Angleichung der Mineralölsteuer für Diesel an jene von Benzin. Gerade in Zeiten niedriger Rohölpreise sollte dies problemlos durchführbar sein. Die Bahn war noch in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts das dominierende Verkehrsmittel, doch in der Nachkriegszeit holte das Auto stark auf. Es wurde massiv in den Ausbau der Straßeninfrastruktur investiert, während die Bahn als Auslaufmodell angesehen wurde. Neue Autobahnen bündeln nicht nur den bestehenden Verkehr, sondern erzeugen durch bessere Erreichbarkeit und höhere Geschwindigkeiten zusätzlichen Verkehr. Tabelle: Entwicklung des ÖBB-Bahnnetzes und Länge der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich: Quelle für Tabelle und folgende Grafik: „Verkehr in Zahlen 2011“ (www.bmvit.gv.at)

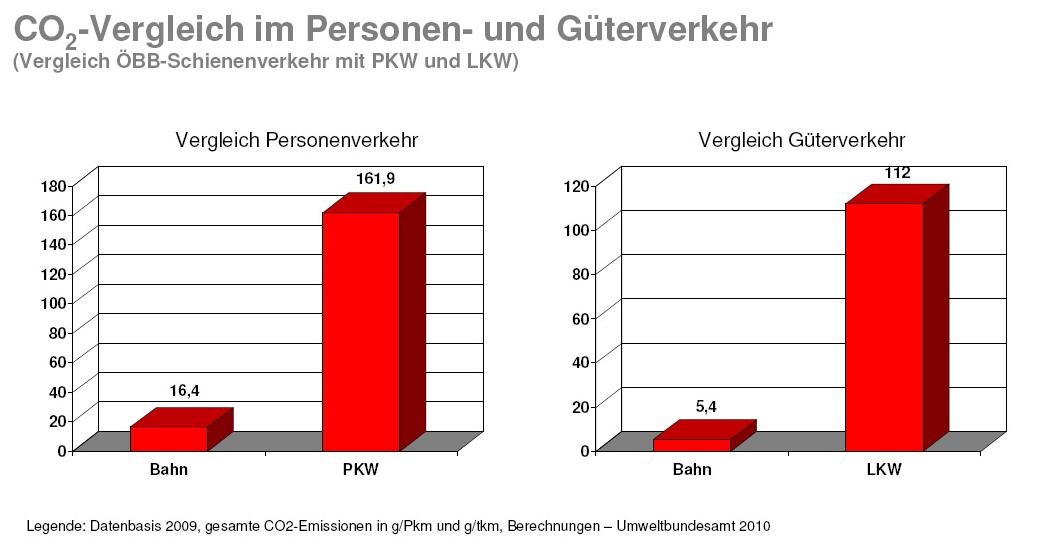

Inzwischen ist Österreich eines jener EU-Länder mit dem dichtesten Autobahnnetz. Entlang zahlreicher Korridore wurde zuerst die Straße und erst später – oder gar nicht – die Bahn ausgebaut: Tauern, Semmering, Phyrnachse, Brenner. Die derzeit massiven – und teilweise zweifelhaften – Investitionen in Eisenbahnstrecken stellen einen Aufholprozess dar. Warum ein Umstieg von der Straße auf die Bahn ökologisch sehr wichtig wäre, zeigen folgende Daten.

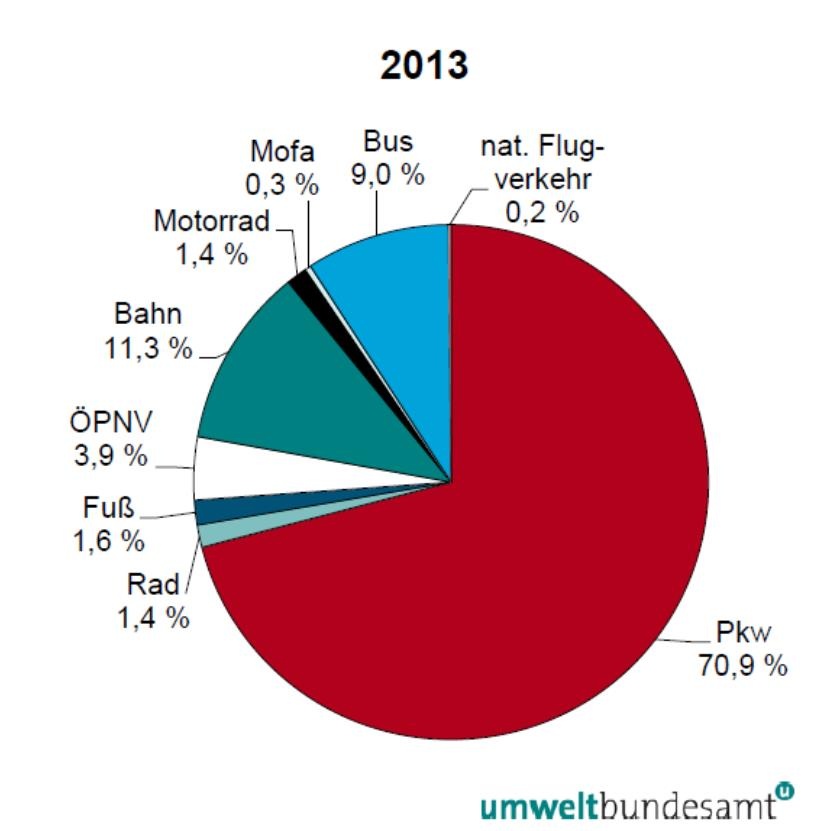

Die ÖBB halten sich zugute, mit ihrem Personen- und Güterverkehr drei Millionen Tonnen an CO2 einzusparen. Das sind die Emissionen jenes Verkehrs, der ohne Bahn über die Straße rollen würde. Diese Mengen sind einerseits toll, andererseits aber ernüchternd, denn der Landverkehr verursacht (ohne Tanktourismus) noch weitere 15 Millionen Tonnen an Treibhausgasen. Verkehrsplanung ist immer die Symptombekämpfung der vorherrschenden Raumordnungspolitik. Für schlechte Raumplanung gibt es viele Beispiele: Zersiedelung, Speckgürtelentwicklung, Einkaufzentren auf der „grünen Wiese“, Supermärkte am Ortseingang, Schließung von Dorfschulen, Bezirksgerichten usw. All das schafft erst jene Mobilitätszwänge, mit der sich dann die Verkehrspolitik auseinandersetzen muss. Seit Jahrzehnten wird daher für Österreich eine einheitliche und nachhaltige Raumordnung gefordert; bislang ohne Erfolg. Gerne wird darauf verwiesen, dass die heutige Jugend weniger autoaffin ist und als Statussymbol ein neues Smartphone einem PKW vorzieht. Doch es gibt auch eine andere Seite der Medaille: Während meine Großeltern weder Führerschein noch Autos besaßen ist, sind die heutigen Omas und Opas sehr wohl automobil. Hier ein paar Schlaglichter auf das Mobilitätsverhalten in Österreich:

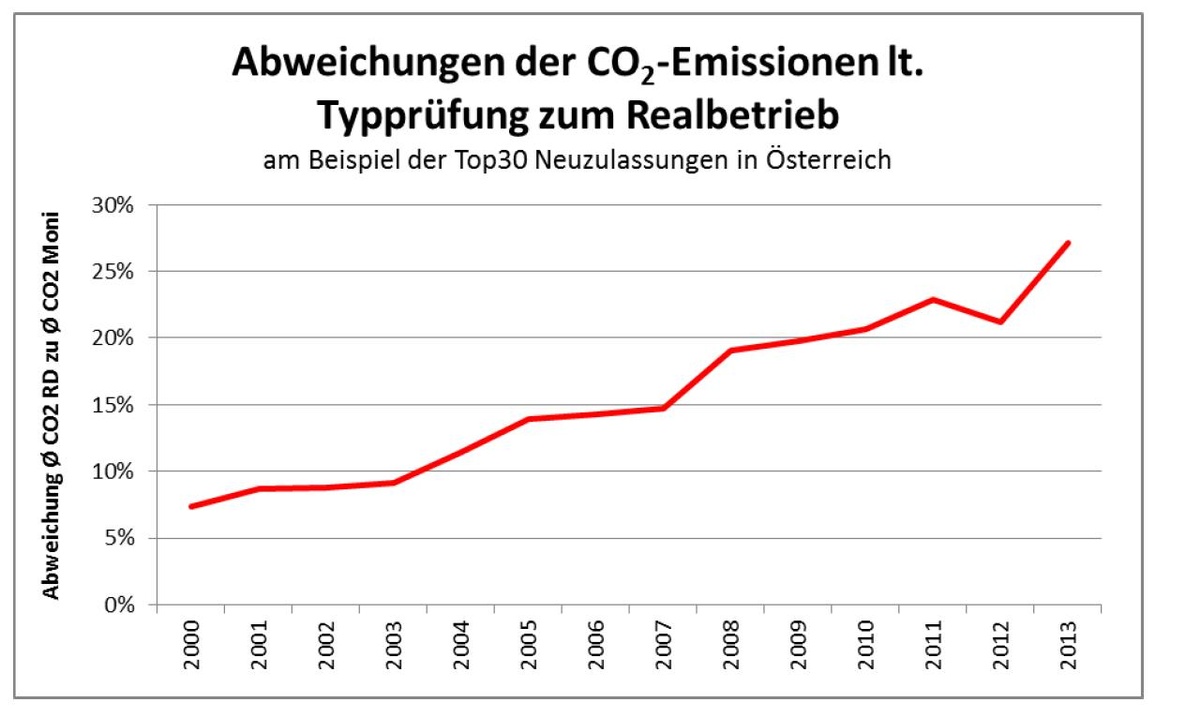

Grafik: Modal Split ohne Tanktourismus und ohne Flugverkehr, Quelle: Umweltbundesamt: „Klimaschutzbericht 2015“ Die Motoren unserer Autos wurden zwar effizienter, dafür stieg aber sowohl das Gewicht, als auch die Anzahl der PKWs. Inzwischen hat die Bevölkerung Österreichs allein auf den Vordersitzen ihrer Autos Platz. Und die PKWs sind bei weitem nicht so spritsparend, wie die Prospekte behaupten. Nach einer Untersuchung des Umweltbundesamtes klafft die Schere zwischen offiziellen und tatsächlichen Treibstoffverbrauch – und somit CO2-Emissionen – immer weiter auseinander:

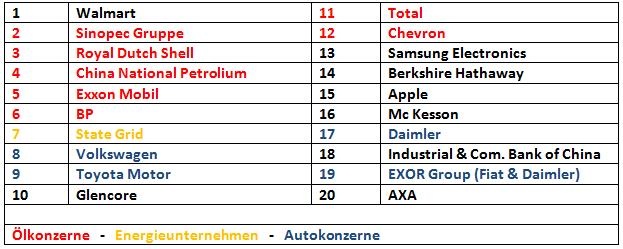

Quelle: AK-Studie (2015): PKW-Emissionen zwischen Norm- und Realverbrauch Weltweit ist der Verkehr für rund 15 Prozent der menschgemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Flugverkehr nimmt dabei nur 2,5 Prozent ein; Tendenz stark steigend. Das klingt nach wenig. Bedenkt man aber, dass Fliegen nach wie vor ein absolutes Minderheitenproramm darstellt und die Abgase in höheren Luftschichten eine dreifach höhere Klimawirkung haben, ändert sich das Bild dramatisch. Fliegen ist die energieintensivste und klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Trotzdem kommt dieser Bereich in Österreichs Treibhausgasbilanz kaum vor. Denn bei internationalen Flügen werden nur die Starts und Landungen berücksichtigt, der Rest findet im „umweltpolitischen Nirvana“ statt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Flugverkehr erst spät und halbherzig (nur für Flüge innerhalb der EU) in ein Emissionshandelsregime integriert wurde. Weiterhin erfreut sich dieser Sektor weitgehender Steuerprivilegien. So sind Kerosin, internationale Tickets, aber auch die Grundstücke von Flughäfen steuerbefreit. Wer rätselt, warum schon seit Jahrzehnten der internationale Klimaschutz kaum Fortschritte macht und wir sehenden Auges auf einen Klimakollaps zusteuern, sollte sich auch die Fortune-Liste der 20 weltgrößten Konzerne für 2014 näher ansehen (www.fortune.com): Die geballte Marktmacht der Energie- und Autokonzerne besetzen – mit einer Ausnahme – die Plätze 2 bis 12! Sie bestimmen die Weltpolitik und damit auch unsere Zukunft.

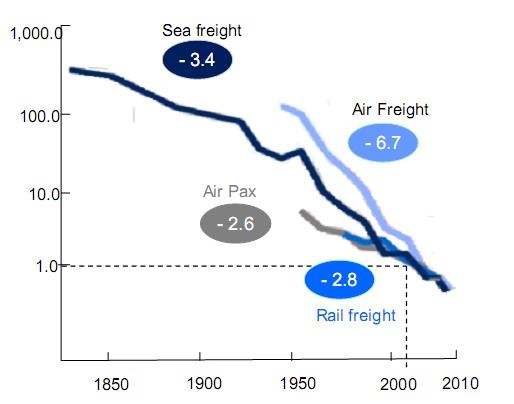

Die derzeitige Globalisierung und Internationalisierung der Wirtschaft basiert nämlich auf zwei Voraussetzungen: Diese Funktion des Transports als „Schmiermittel“ für das Ausspielen der Billiglohnländer untereinander wird oft übersehen. Erst niedrige Frachtraten machen gewisse Warenströme wirtschaftlich sinnvoll. Denn: Je billiger der Verkehr ist, desto mehr wird transportiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass deshalb zusätzliche Bedürfnisse befriedigt werden oder unsere Lebensqualität steigt. Nur so ist erklärbar, dass die Transportmengen stärker als die Wirtschaft wachsen. Folgende Grafik zeigt die dramatisch sinkenden Frachtraten bei allen Arten des Transports: Speziell der Güterverkehr per Schiff („sea freight“) und Flugzeug („air freight“) hat sich stark verbilligt, aber auch jener per Bahn („rail freight“) und von Luftpost („air pax“).

Quelle: ÖBB Billiger Transport und sinkende Frachtraten sind einerseits durch technischen Fortschritt (z.B. größere Schiffe, Containerverkehr) und andererseits durch Sozial- und Umweltdumping erklärbar. So ist es z.B. keine Schlamperei, sondern wirtschaftliches Kalkül, dass nach wie vor Schiffsdiesel und Flugbenzin weltweit steuerfrei sind. Gegen das Sozialdumping im Transportsektor setzen sich die europäischen Verkehrsgewerkschaften jetzt vereint zur Wehr und haben die Europäische BürgerInneninitiative „Fair Transport“ gestartet. Mehr Infos gibt es hier.

Tanktourismus und die vielfältigen Konsequenzen

Infrastrukturausbau

Entwicklung Streckennetz [km] 1970 1980 1990 2000 2010 ÖBB-Schienennetz 5.901 5.857 5.783 5.690 4.975 Autobahnen & Schnellstraßen 494 1.043 1.778 1.933 2.185

Fehlende Raumplanung

Eine Frage des Lebensstils

Sonderfall Flugverkehr

Warum international beim Klimaschutz so wenig weiter geht