Was Kinder kosten, scheint auf den ersten Blick eine recht einfache Frage zu sein. Sie stellt sich Jungeltern, aber auch der öffentlichen Hand, wenn es darum geht, die Höhe der Unterstützungsleistungen für Familien zu berechnen. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Stadt Wien legt einen ersten Baustein für die Antwort darauf.

Stefan Humer und Severin Rapp haben in dieser StudieBerechnungsmethoden direkter Kosten von Kindern analysiert und Bandbreitenausgewertet. Damit ist ein wichtiger Grundstein gelegt, um genauer zu erfahren,was Kinder wirklich kosten.

DieNotwendigkeit eines aktuellen, evidenzbasierten Zuganges

In Österreich und damit auch in Wien leben Kinder inArmut. Um Kinderarmut und die Vererbung von Armut bekämpfen zu können und allenKindern Zukunfts- und Teilhabechancen zu ermöglichen, gibt es unterschiedlicheAnsatzmöglichkeiten der öffentlichen Hand. Diese reichen von kostenfreienKindergärten und Ganztagesschulen sowie Urlauben für Familien bis hin zufinanziellen Unterstützungsleistungen.

Letztere orientieren sich an direkten Kosten von Kindern –also jenen, die in Haushalten anfallen, um den Lebensunterhalt der Kinderbestreiten zu können. Der aktuelle Regelbedarfssatz beziffert die Ausgaben vonFamilien für ihre Kinder und wird für die Berechnung von Unterhaltsleistungenverwendet. Er basiert auf einer Erhebung aus dem Jahr 1964 und wird seitherlediglich mit der Inflationsrate fortgeschrieben.

Der politische, gesellschaftliche und wissenschaftlicheKonsens über die Forderung nach einer validen und an aktuelle Gegebenheitenangepassten Datenbasis überrascht daher nicht.

Die Stadt Wien hat nun mit dem Anspruch einer auf Fakten basierendenAktualisierung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes mit der Beauftragung derStudie „Kosten von Kindern. Erhebungsmethoden und Bandbreiten“ einen erstenSchritt in diese Richtung gesetzt.

Möglichkeitender Ermittlung von Kosten von Kindern

In der wissenschaftlichen Literatur findet man einbreites Repertoire von unterschiedlichen Ansätzen zur Berechnung der Kosten vonKindern. Sie wurden über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren entwickelt undkönnen in drei Gruppen zusammengefasst werden. Begonnen hat es mit den normativen Methoden, im Zuge dererExpert*innen den Bedarf für die einzelnen Haushaltsmitglieder nach ihrerEinschätzung festlegen.

Die Beobachtung destatsächlichen Konsumverhaltens der Haushalte war speziell in der zweitenHälfte des 20. Jahrhunderts sehr populär und hat sich in dieser Zeit auchrasant weiterentwickelt.

Jene Methoden, die auf subjektiven Einschätzungen der Haushalte beruhen, sind in dieserAufstellung die jüngste Herangehensweise, in der auch aktuell noch eine sehrlebendige Debatte in der wissenschaftlichen Literatur stattfindet.

Sowohl zwischen als auch innerhalb dieser Methoden lassensich bedeutende Unterschiede in den Zugängen erkennen. Die Zusammenschau derverschiedenen Methoden hat jeweils Stärken und Schwächen aufgezeigt. Keiner dervorhandenen Ansätze hat nur Vorteile. Die in Österreich bisher besonders gerneverwendeten Methoden werden in der internationalen Literatur zum Teil kritischkommentiert.

Nahezu alle Methoden in den drei Bereichen operieren mit sogenannten „Äquivalenzskalen“. Diese nehmen in der Regel fixe Relationen zwischen den Bedürfnissen verschiedener Familienformen an, etwa dass ein Paarhaushalt nicht doppelt so hohe Kosten hat wie ein Single-Haushalt, sondern etwa nur eineinhalbmal so hohe. Jüngere Berechnungen für Deutschland ziehen diese zentrale Annahme aber in Zweifel. Die relativen Unterschiede zwischen Haushalten mit und ohne Kinder nehmen laut diesen Ergebnissen mit zunehmendem Einkommen ab. Auf Basis von fixen Äquivalenzskalen würden die Ausgaben für Kinder von Haushalten mit niedrigem Einkommen daher tendenziell unterschätzt.

Bandbreiten der Kinderkosten

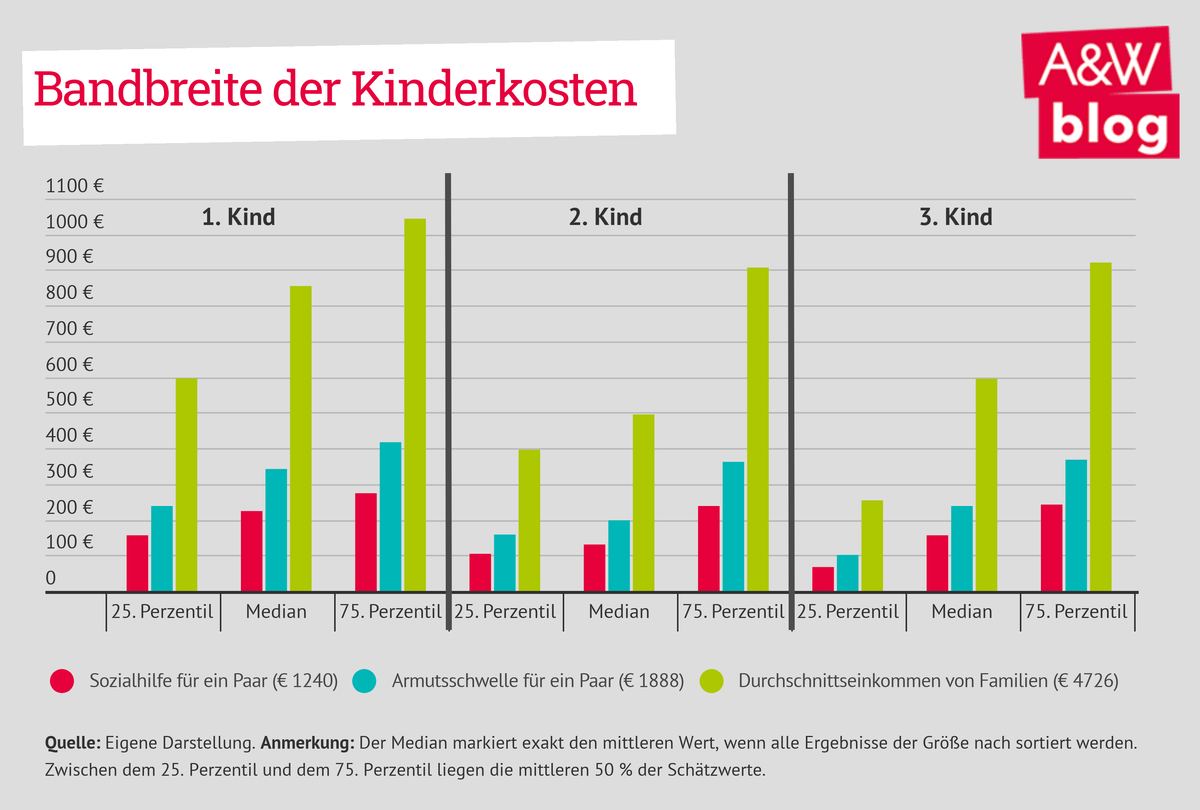

Um aus den relativen Äquivalenzskalen die absolutenGeldbeträge zu ermitteln, muss ein angemessenes Einkommensniveau des typischenHaushaltes angenommen werden. Weil sich zeigt, dass die unterstelltenGrundbeträge eine so wichtige Rolle spielen, geben die verschiedenen Zeilen dieKinderkosten auf Basis von unterschiedlichen Ausgangsbeträgen an.

Betrachtet wird die Höhe der Sozialhilfe für Paare, dieArmutsgefährdungsschwelle für Paare und das durchschnittliche Einkommen vonösterreichischen Familienhaushalten. Zum Beispiel liegt die Sozialhilfe für einPaar bei € 1.240,–. Weil das erste Kind in Österreich im Mittel ungefähr 18Prozent des Bedarfs eines erwachsenen Paares hat, ergeben sich € 224,– (€1.240,– x 0,18).

Je nach Ausgangswert zeigen sich beträchtliche Spannweiten: Für das erste Kind liegen sie zwischen € 156,– und € 1.044,–, beim dritten Kind ergeben sich Werte zwischen € 67,– und € 921,–.

Ausblickauf die Berechnung von Kosten von Kindern

Die Studie fasst nicht nur den bestehenden Wissensstandzusammen, sondern zeigt auch wichtige Perspektiven für die weitere Forschungauf. Insbesondere stehen dabei jene Haushalte im Zentrum, die von denbisherigen Ansätzen nur unzureichend abgedeckt werden. Das sind vor allemMenschen, die in neueren Familienformen leben, wie Alleinerziehende undPatchworkfamilien.

Außerdem muss in Zukunft stärker auf regionaleUnterschiede und die Bedeutung von Sachleistungen geachtet werden. So ist etwaanzunehmen, dass zum Beispiel das Angebot an öffentlichenBetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen in Wien die Betreuungsausgaben vonFamilien nachhaltig reduziert.

Zusätzlich sollten künftige Untersuchungen auch die grundsätzlicheEinkommenssituation der jeweiligen Haushalte berücksichtigen. InternationaleStudien zeigen, dass Familien in ärmeren Verhältnissen relativ mehr von ihremEinkommen für Kinder aufwenden. Gerade wenn es um die Ausgestaltung vonTransfers wie etwa der Mindestsicherung geht, die sich speziell an eben jeneHaushalte richtet, muss dieser Aspekt berücksichtigt werden.

Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, was überhauptgemessen werden soll. Jene Werte, die neben den direkten finanziellen Kostenauch die Bekämpfung sozialer Ausgrenzung und die Chance auf Verwirklichung undgesellschaftliche Partizipation zum Ziel haben, liegen deutlich über denberechneten Bandbreiten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eineAktualisierung des momentanen Wissensstandes zu den Kosten von Kindern längstfällig ist. Dabei sollten Methoden angewandt werden, die sich an modernenwissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und speziell die österreichischeSituation gut abbilden. Ebenso wichtig ist, dass die Methoden entsprechendmodifiziert werden, damit der Lebensstandard von allen Haushalten ausreichendberücksichtigt wird.

Die Studie „Kosten von Kindern. Erhebungsmethoden und Bandbreiten“ finden Sie hier.