Einen Körper zu haben, der als schön gilt und der gesellschaftlichen Normen und Erwartungen entspricht, ist Arbeit. Man kann auch von Körperarbeit sprechen. Schönheit ist hier eine Variable des Erfolgs – im Privat- wie auch im Arbeitsleben. Frauen stehen besonders unter Druck, ihren Körper der vorherrschenden Kultur entsprechend her- und zuzurichten. Damit einher gehen nicht nur erhebliche Kosten, sondern auch Diskriminierung in vielen Lebensbereichen sowie durch Medien und Werbung, die sich sowohl gegen Normschöne, vor allem aber gegen alle als „anders“ Markierten richten kann. Was also tun?

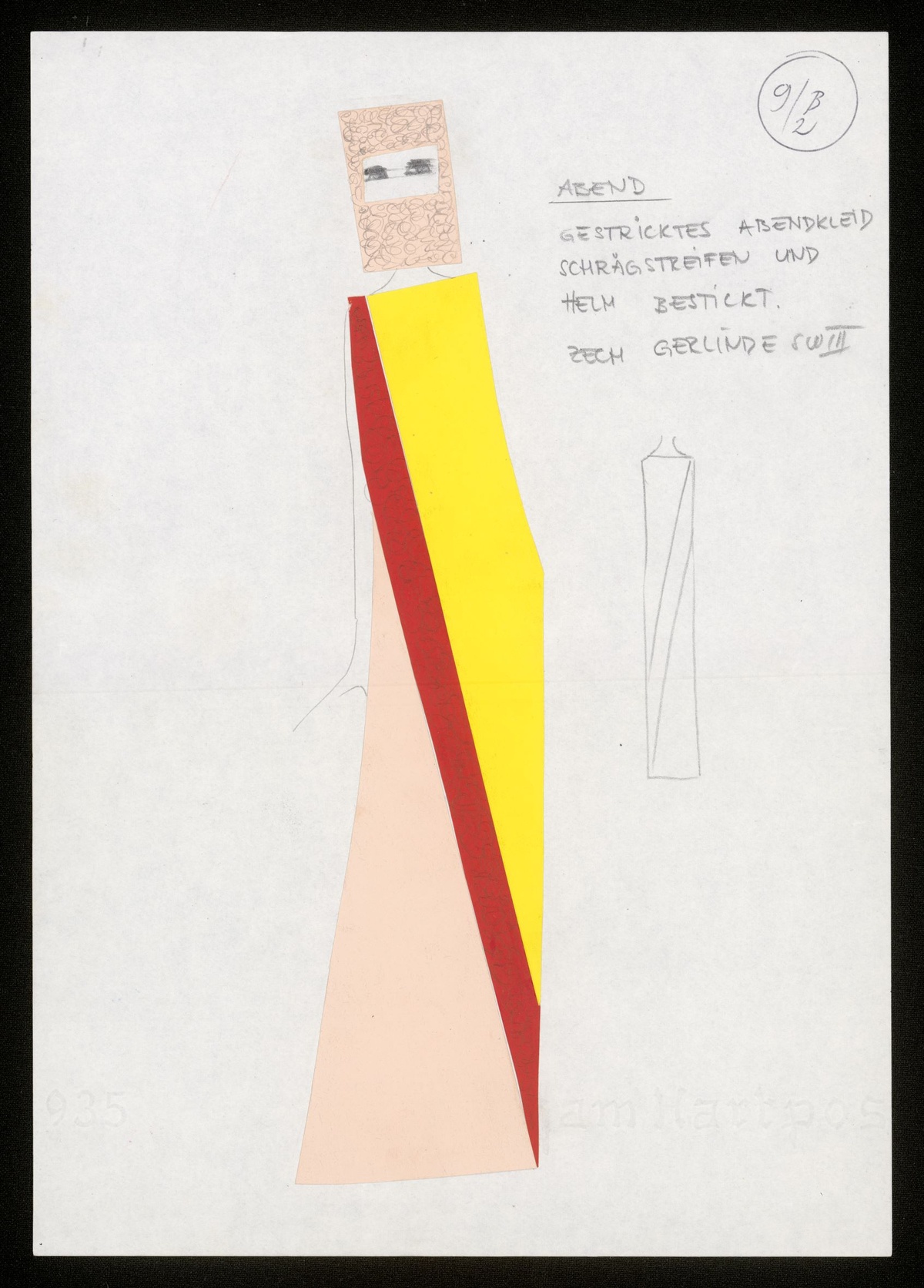

Zunächst gilt es, diese Deutungskämpfe und Diskriminierungsdynamiken in einen breiteren Kontext von intersektionalen Körperpolitiken zu setzen. Bei antimuslimischem Rassismus und Debatten um „das Kopftuch“ geht es etwa nicht nur um die Disziplinierung des weiblichen Körpers, sondern auch um die Stigmatisierung von verhüllten Frauen als „Andere“. In dem gerade erschienenen und von der Modeschule Hetzendorf illustrierten Buch Körperbilder, Körpersymbole und Bekleidungsvorschriften werden Körperpolitiken daher in den größeren Zusammenhang von Arbeitswelt, Recht, Sport, Werbung und Medien gestellt. Die Herausgeberinnen Birgit Sauer, Asiye Sel und Ingrid Moritz wollen damit ganz allgemein verdeutlichen, wie „über körperliche Zuschreibungen und Vorgaben (Geschlechter-)Rollen festgeschrieben werden und die sozioökonomische Position von Frauen sowie Geschlechterverhältnisse generell sozial, kulturell, sprachlich und rechtlich reglementiert werden“.

Repräsentation und Regulierung von Kultur, Körper und Geschlecht

Gerade in Zeiten von Lockdown und Social Distancing wird klar: Die alte binärgeschlechtliche Gesellschaftsformel Frau = Körperlichkeit, Reproduktion und Häuslichkeit; Mann = Geist und Öffentlichkeit ist noch immer erschreckend aktuell. Während Männer Pandemie und Politik erklären, erledigen Frauen die oft unbedankte, un- oder unterbezahlte systemerhaltende Arbeit der gesellschaftlichen Reproduktion – sei es zu Hause mit eigenen Kindern und Verwandten, um die es sich zu sorgen gilt, oder in öffentlichen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

In einem von Kapitalismus und Patriarchat geprägten System sind Frauenkörper so lange gerne gesehen im öffentlichen Raum, solange man mit ihnen – oder ihren fragmentierten, als „sexy“ konnotierten Körperteilen – Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann. Sobald Frauen es aber wagen, selbstbestimmt aufzutreten, mit Inhalten Raum einzunehmen, und verlangen, als mehr als vermarktbare Körper wahrgenommen zu werden, ist mit Widerstand zu rechnen. Politikerinnen, Wissenschafterinnen oder weibliche Entscheidungsträger*innen sollen durch abschätzige Bemerkungen zu ihrem Äußeren auf ihren Platz verwiesen und delegitimiert werden. Bis es uns endlich egal wird, wie oft Angela Merkel schon ein bestimmtes Outfit trug, oder die finnische Ministerpräsidentin sich in den Augen Konservativer nicht mehr dadurch disqualifiziert, dass sich unter ihrem Business-Look ein Körper befindet, ist es noch ein langer Weg.

Gerade vor dem Hintergrund von Lookismus, also der Stereotypisierung und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Äußeren, der Frauen und queere Menschen wesentlich stärker betrifft als Männer, die als die unhinterfragte, stillschweigend angenommene gesellschaftliche Norm gelten, muss Schönheit als Kapital und die Arbeit am Selbst als sozioökonomisch relevant definiert werden.

Intensivierte Schönheitsarbeit als Antwort auf die Zwänge einer digitalen Leistungsgesellschaft

Als attraktiv angesehene Menschen haben bessere Arbeitsmarkt- und Aufstiegschancen, mehr Erfolg in zwischenmenschlichen Beziehungen und bei der Partner*innenwahl, erhalten ein höheres Gehalt und die bessere Gesundheitsversorgung. Schon in jungen Jahren bekommen „schöne“ Schüler*innen die besseren Noten. Gerade wegen des gesellschaftlichen Werts von Schönheit ist es nicht verwunderlich, dass auch marginalisierte Gruppen Schönheitskapital erlangen möchten, selbst wenn das lange tradierte stereotype Geschlechtervorstellungen weiter einzementiert. Die Arbeit am Selbst ist nicht oberflächlich, sondern Investition in die Zukunft, oft sogar Schutz vor Diskriminierung und Gewalt. In Zeiten zunehmenden Schönheitsdrucks (soziale Medien, neue Formen von Überwachung und Nachbearbeitung von Fotos durch Apps), in denen es vielen als ganz normal erscheint, dass Videokonferenz-Programme anbieten, das eigene Aussehen digital zu optimieren, gilt das umso mehr.

Lookistische Diskriminierung basiert auf der Praxis, aufgrund von Äußerlichkeiten Gruppenzugehörigkeiten herzustellen, über die man Charaktereigenschaften und Kompetenzen feststellen zu können glaubt. Die Nachwirkungen der im 19. Jahrhundert weit verbreiteten, zutiefst rassistischen Pseudowissenschaft der Physiognomik (deren kriminologisch interessierte Vertreter wie Cesare Lombroso glaubten, aufgrund körperlicher Merkmale, besonders der Schädelform und des Gesichts, menschliche „Entwicklungsgrade“ und die Neigung zu Verbrechen feststellen zu können) wirken in Form von Sexismus, Rassismus, Ableismus (Diskriminierung von Menschen mit Behinderung), Dickenhass und Ageismus (Diskriminierung von älteren Menschen) bis heute nach. Queeren Menschen, People of Color, Frauen mit Kopftuch, Menschen mit Behinderungen, dicken und alten Menschen werden nur aufgrund ihres Aussehens Kompetenzen abgesprochen. In neoliberalen Leistungsgesellschaften ist der junge, fitte, weiße Körper die Norm – je mehr man ihm (!) über Muskeln, glatte Haut und volles Haar die Arbeit am Selbst und die daraus abgeleitete Leistungsfähigkeit ansieht, desto besser.

Diskriminierung durch Grooming Gap und Pink Tax

Die ökonomischen Aspekte von Schönheitsarbeit veranschaulicht am besten der sogenannte Grooming-Gap („Grooming“ ist englisch für Körperpflege), der analog zum Gender-Pay-Gap konzipiert wurde. Frauen verdienen noch immer weniger als Männer, machen aber das Gros der unbezahlten Sorgearbeit und sind mit höheren Erwartungen an ihr Aussehen konfrontiert. Trotz dieser Schieflage sind bestimmte Produkte oder Dienstleistungen wie Rasierer oder Haarschnitte für Frauen teurer als für Männer. Darauf weist die hämisch betitelte Pink Tax, eine Extrasteuer für Feminität, hin. In vielen Berufsfeldern, man denke etwa an Flugbegleiter*innen oder Frauen im Service, wird ein „gepflegtes Äußeres“ aber schlichtweg erwartet. Diese Ausgaben sind nicht optional. Wer dem unausgesprochenen Ideal entspricht, bekommt den Job und verdient dann auch erwiesenermaßen mehr als Kolleginnen, die als weniger attraktiv wahrgenommen werden. Es handelt sich aber um einen „Catch-22“: Frauen profitieren zwar von der Schönheitsarbeit, müssen den Profit jedoch sofort wieder genau dafür ausgeben.

Dicke Frauen sind eine der am meisten am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen. Wenn statt Noten und Arbeitserfahrung das Foto von einem – nun einmal dicken, rundlichen – Gesicht darüber entscheidet, dass man einen Job nicht bekommt, oder die weltweit erfolgreiche Autorin Roxane Gay, eine dicke schwarze Frau, nicht als Keynote-Speakerin erkannt wird, weil diese bisher immer alte weiße Männer waren, haben wir in Sachen Bewusstseinsarbeit, Diskriminierungsschutz und Gleichbehandlung in einem professionellen Umfeld noch viel zu tun.

Handlungsbedarf gibt es auch im Kultur- und Medienbereich. Gerade dicke Menschen sind oft gefangen zwischen Unsichtbarkeit und Hypersichtbarkeit: unsichtbar in einem neutralen oder positiven Kontext, aber hypersichtbar in einem negativen (man denke an „Vorher-nachher-Serien“ oder die Illustration von reißerischen Berichten über die „Adipositas-Epidemie“ mit kopflosen dicken Körpern). Es wäre also im Sinne einer positiven Repräsentation wirklich höchste Zeit für dicke Disney-Prinzessinnen.

Ein mögliches Regulierungsfeld gegen Diskriminierung: Werbung

Werbemedien sind wirkmächtige Mechanismen der Zirkulation von Kultur, kulturellen Produkten und Repräsentationen. Werbung ist wirkungsvoll – sie wirkt auf Bedürfnisse, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen. Sie imprägniert, was wir wollen sollen: Waren, die Wünsche erfüllen sollen, etwa den Wunsch nach einem normschönen Körper. Solche Wunschkörper werden oft so vorgestellt, dass sie nur mit beworbenen Produkten erlangt werden können. Sie tragen also zur kulturindustriellen Stereotypisierung von Körpern und damit Geschlecht bei.

Sexistische Werbung etwa, also Werbung, die direkt oder indirekt benachteiligend oder abwertend auf das biologische oder soziale Geschlecht oder die Geschlechtsidentität Bezug nimmt, ist in Österreich nur bedingt reguliert. Abgesehen von gesetzlichen Bestimmungen mit engen Anwendungsbereichen und wenig Praxisrelevanz, etwa im Pornographiegesetz, im Audiovisuelle-Mediendienste-Gesetz und im ORF-Gesetz. Daneben besteht ein System der Selbstbeschränkung durch den Österreichischen Werberat und den Österreichischen Presserat. Die Regelwerke und Sanktionsmechanismen sind jedoch unverbindlich, gerichtlich nicht durchsetzbar und wirken, wenn sie befolgt werden, oft erst, nachdem eine Werbemaßnahme gesetzt wurde und ihre gesundheitsschädliche Wirkung entfalten konnte.

Rechtliche Ansätze zur Bekämpfung von geschlechtsdiskriminierender Werbung

Die UN-Frauenrechtskonvention sieht das strategische Ziel vor, dass Frauen in Medien ausgewogen und nicht stereotyp dargestellt werden sollen, Artikel 5 a) der Konvention hält die Vertragsstaaten sogar an, „geeignete Maßnahmen zu treffen, die einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau bewirken und so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und allen sonstigen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder des anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden Praktiken führen“. Eine Entschließung des Europäischen Parlaments weist in die Richtung, die Marketing- und Werbebranche an Gleichstellungsgebote zu binden und Sensibilisierungskampagnen über Gewalt, Sexismus und „ein realistischeres Spektrum von Körperbildern an den Tag zu legen“. Politisch wird auch immer wieder gefordert, Lücken im Antidiskriminierungsrecht im Bereich Medien und Werbung zu schließen.

Es spricht jedoch einiges dafür, dass sexistische, lookistische Werbung vom Anwendungsbereich des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb erfasst ist. Verboten sind „unlautere Handlungen im geschäftlichen Verkehr“, insbesondere in der kommerziellen Werbung, und der Schutzzweck des UWG betrifft vor allem die wirtschaftliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit von Konsument*innen, die beeinträchtigt wird, wenn Werbung suggeriert, aufgrund des Geschlechts bestimmte Produkte oder Dienstleistungen konsumieren zu müssen. Außerdem sollen Mitbewerber und die Institution Wettbewerb selbst vor Verzerrungen durch sexistische Mittel und Manipulationen („Sex sells“) bewahrt werden. Dies entspricht auch dem Gebot der Nichtdiskriminierung der allgemeinen Wirtschaftsethik. Die bestehenden Möglichkeiten, die das Wettbewerbsrecht hier bietet, sind im Bereich der Antidiskriminierung noch nicht ausgeschöpft. Gesetzliche Regelungen, die geschlechtsdiskriminierende Werbung als solche explizit verbieten und sanktionieren, wie sie etwa vom Frauen*Volksbegehren gefordert und in Großbritannien eingeführt wurden, fehlen indes. Ein solches Verbot könnte das wettbewerbsrechtliche Kontrollsystem durch Unterlassungs- und Feststellungsansprüche Einzelner oder von Interessenverbänden flankieren.

Weitere Handlungsfelder: Bildung und Medien

Neben möglichen rechtlichen Regulierungsfeldern kann Lookismus nur mit fortschrittlichen Unternehmens- und Institutionskulturen gekontert werden. Auch die eindeutige Kennzeichnungspflicht von Bildern als bearbeitet, wie es in französischen Modemagazinen eingeführt wurde, kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Am wichtigsten erscheinen in dieser Hinsicht jedoch Medienkompetenzkurse für angehende Lehrer*innen und ihre Schüler*innen sowie die Unterstützung feministischer Organisationen und Vereine, die Geschlechterstereotype hinterfragen und über ihre Kanäle leicht verständlich erklären, was es zu wissen und zu tun gibt, um Body-Shaming und Lookismus zu kontern.