Was gerecht ist, versteht sich nicht von selbst. Warum daher nicht Menschen selbst fragen, was sie für gerecht erachten. Viele Gerechtigkeitsurteile werden vom Wissen bzw. Unwissen über die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft beeinflusst.

Die ÖsterreicherInnen wurden im Rahmen des Household Finance and Consumption Surveys (HFCS) gefragt, ob sie im Vergleich mit anderen ihren gerechten Anteil erhalten oder nicht. Rund 60% waren durchaus zufrieden; rund 28% befanden, dass sie etwas zu wenig bekämen und 8% empfanden ihre Lage als sehr ungerecht. Die RespondentInnen treffen ihre Ungerechtigkeitsurteile in Abhängigkeit von ihrer Stellung am Arbeitsmarkt und ihrer Bildung. Wer eine Anstellung hat oder eine Ausbildung absolviert hat, empfindet seinen Anteil eher als gerecht. Mit einer Vollzeitanstellung erreichen Menschen vergleichsweise die höchste Zufriedenheit. Die gesellschaftliche Integration erfolgt über den Arbeitsmarkt und dies zeigt, dass die Prekarisierung mit besonders unangenehmen Erfahrungen verbunden ist. Aber auch ungefähr jeder fünfte von den 5% der Vermögendsten meint, zu wenig zu erhalten. Bei Ungerechtigkeitsurteilen gibt es eben auch eine psychologische Komponente, die neben die materielle Ressourcenausstattung tritt.

Was am eigenen Leib als ungerecht erfahren wird, muss aber nicht den eigenen Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft entsprechen, und auch wer vermeint, seinen gerechten Anteil zu erhalten, muss deswegen noch nicht die Verhältnisse in Österreich als gerecht empfinden.

„Unverdientes Vermögen“

Die Mehrheit der ÖsterreicherInnen bezweifelt, dass die Reichen ihr Vermögen durch eigene Leistung erworben haben. Nur 11% der Armen glauben an Leistung als Schlüssel für Reichtum. Der Glaube an die Leistungsideologie nimmt mit dem Alter noch ab. Die Jüngeren hoffen, dass ihre eigene Anstrengung den Ausschlag für ökonomischen Erfolg geben kann. Dies wird wohl bestärkt durch ein Bildungswesen, welches sich über das Leistungsprinzip definiert. Bei Älteren macht sich hingegen Ernüchterung breit. In Wien sind fast doppelt so viele wie im Westen Österreichs skeptisch, dass die Leistung für Reichtum entscheidend sei.

In Österreich erkennt eine große Mehrheit die zentrale Bedeutung des Erbens für Reichtum. 3/4 glauben, dass man übers Erben reich wird. Die Reichen erkennen die Schlüsselstellung der Erbschaften für die Vermögensakkumulation noch klarer als die Armen. Vermögenstransfers (Schenkungen und Erbschaften) spielen eine entscheidende Rolle in der dynastischen Vermögenskonzentration. Für die Armen hingegen bedeutet das Erbschaftsthema oft nur eine Hoffnung auf unerwartete Vermögenszuwächse. Bei Reichen reflektiert ihre Einschätzung die empirischen Fakten zum Erbgeschehen, bei den Armen, die meist nichts erben, hingegen nur vage Fiktionen.

Keine faire Leistungsgesellschaft ohne Chancengleichheit

Chancengleichheit ist eine wesentliche Bedingung für eine faire Leistungsgesellschaft: Nur wenn jede/r die gleichen Chancen hat, im Prinzip jede gesellschaftliche Position zu erreichen, können Ungleichheiten mit unterschiedlichen individuellen Entscheidungen und Anstrengungen begründet werden. Die ÖsterreicherInnen sind uneinig, was die individuellen Chancen, reich zu werden, betrifft. Je älter die Leute sind, umso weniger glauben sie an Chancengleichheit. Besonders weit verbreitet ist die Skepsis bei Personen mit geringem Bildungsabschluss. Die Reichen glauben noch am ehesten, dass es jeder schaffen kann. Die Überzeugung, dass die anderen ja auch Reichtum erreichen hätten können, hilft Ihnen vermutlich bei der Abwehr von Schuldgefühlen angesichts der eigenen Privilegien. Reiche glauben doppelt so oft wie Arme, dass Chancengleichheit gegeben sei.

Einschätzungen zu Reichtum

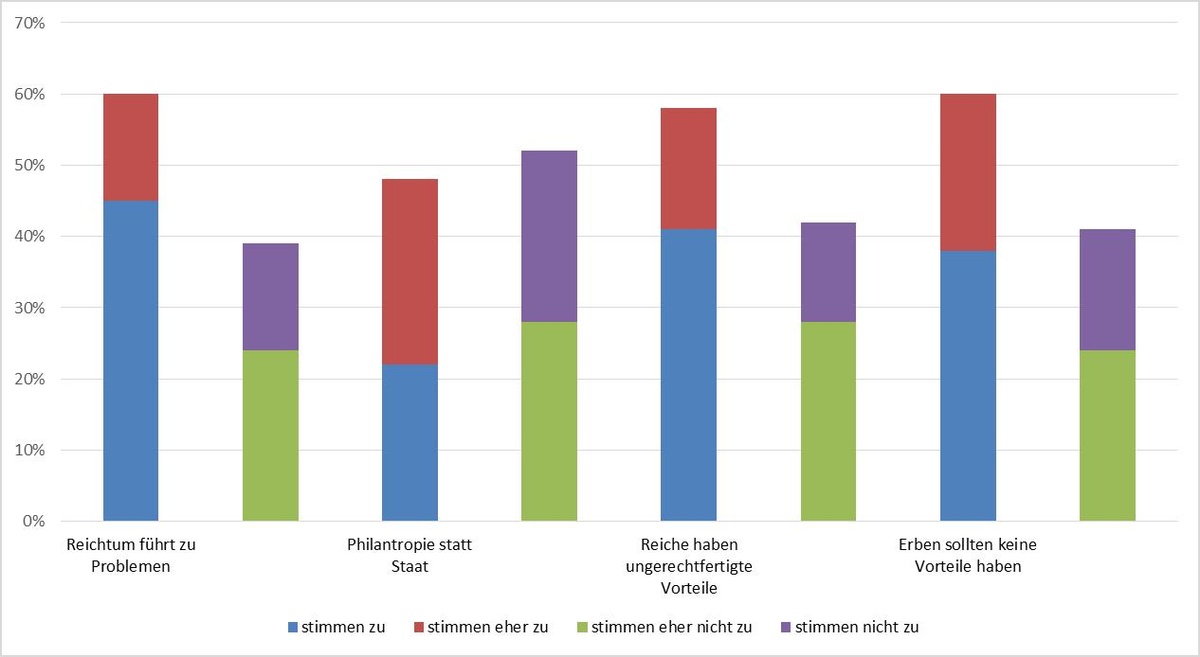

Mehrheitlich meinen Menschen, dass zu großer Reichtum problematisch ist. Und je älter sie sind, desto ausgeprägter ist ihr skeptisches Urteil. Diese Einschätzung ist relativ unabhängig von der eigenen Einkommens- und Vermögenssituation. Dass Vermögenskonzentration für eine Gesellschaft problematisch werden kann, stellt eine Art gesellschaftlichen Konsens in Österreich dar. Insgesamt weist das weitverbreitete Problembewusstsein im Hinblick auf den großen Reichtum einiger weniger darauf hin, dass die ÖsterreicherInnen eine egalitärere Gesellschaft bevorzugen.

Der Frage, ob die Reichen in der Gesellschaft ungerechtfertigte Vorteile haben, wird in einem hohen Ausmaß zugestimmt. Selbst wenn Menschen ihren Reichtum durch eigene Leistung erworben haben, sollten sich für sie dadurch keine Privilegien ergeben, meint eine deutliche Mehrheit der Befragten. Der Aussage, „Niemand sollte bessere Möglichkeiten im Leben haben, nur weil sie viel geerbt haben“, stimmen insgesamt rund 36% zu und 17% lehnen sie ab. Die Legitimation von Erbschaften und unverdientem Vermögen ist gesellschaftlich umstritten, da beim Erben das Matthäusprinzip gilt: ‚Wer hat, dem wird gegeben‘. Reiche scheinen sich schwer zu tun, ihr Erbprivileg als solches auszuweisen. Die Ablehnung der Erbprivilegien steigt bis zur Lebensmitte und fällt dann wieder. Je näher das eigene Ende kommt, desto eher scheint man bereit zu sein, den Nachkommen eine ungerechtfertigte Vorteilslage zu gönnen. Und Angst vor zukünftigen Verschlechterungen der Leistungen des Wohlfahrtsstaates könnte Erbschaft attraktiver werden lassen.

Mit anderen Worten: nach vielen eigenen Ungerechtigkeitserfahrungen geht möglicherweise das Verständnis für die durch Erben induzierten gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten verloren. Erben erfolgt meist im Familienkontext und steht daher in einem Spannungsverhältnis zu Gerechtigkeitserwägungen.

Wie die Ergebnisse zeigen, sind es nicht nur die mit der sozialen Position verbundenen Interessen, die die Beurteilung der gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen. Es besteht zwar ein Zusammenhang zwischen sozialer Position und Gerechtigkeitsurteilen, doch die subjektiven Urteile können nicht allein aus der objektiven Stellung abgeleitet werden. Die Einschätzungen zu Reichtum in der österreichischen Bevölkerung zeigen ein komplexes Bild von Kritik und Zustimmung. Reichtum wird als problematisch empfunden, aber reich sind oft die anderen und nicht man selbst, und es gibt akzeptablere und weniger akzeptable Formen des Reichtums.

Die Leistungskategorie ist tief im gesellschaftlichen Wertemuster verankert und bleibt trotz ihrer inhaltlichen Vagheit wirkungsmächtig. Allein durch Leistung erworbener Reichtum entspräche dem normativen und gesellschaftlich legitimierten Leitbild. Das Ausmaß kritischer Einschätzungen zur Chancengleichheit ist beachtlich. Wenn beinahe die Hälfte der Bevölkerung daran zweifelt, aus eigener Kraft reich werden zu können, deutet das auf ein beträchtliches Legitimationsdefizit der Verteilungsmechanismen in Österreich hin.

Die hohen Zufriedenheitswerte mit der eigenen gesellschaftlichen Position fußt nicht zuletzt auf einer Verkennung der eigenen Einkommens- und Vermögensposition in der Gesellschaft. Die Verteilung von Vermögen in Österreich wird als viel weniger ungleich wahrgenommen als sie tatsächlich ist. Die Reichen können auf Basis dieser allgemeinen Fehlwahrnehmung die Rechtfertigungsansprüche und Umverteilungsbegehrlichkeiten von Unten abwehren und die Ärmeren geben sich leichter mit ihrem bescheidenen Anteil zufrieden. Die gängige Überzeugung, sich in der Mitte der Gesellschaft zu befinden, macht anfällig für Ideologeme („es geht uns gut“) und skeptisch gegenüber Gleichheitszielen. Denn wenn es keine Reichen gibt, dann wäre die Mitte – zu der man sich fälschlicher Weise zählt – Adressatin von Umverteilungsbemühungen.

Daten zur Vermögensungleichheit notwendig

Die kritische Wahrnehmung der unangemessenen Privilegien, die mit Reichtum einhergehen, bleibt politisch folgenlos, solange viele der Überzeugung sind, in einer gleicheren Gesellschaft zu leben, als dies tatsächlich der Fall ist. Der Widerstand gegen die Veröffentlichung von Vermögensdaten in Österreich und die Diffamierung der HFCS-Daten als „Pi Mal Daumen Daten“ kann daher nicht überraschen. Datengeleitete Aufklärung zur ungleichen Verteilung bleibt daher von zentraler Bedeutung für emanzipatorische Bemühungen in einer extrem ungleichen Gesellschaft.

Dieser Beitrag basiert auf einem ausführlicheren Artikel in der Ausgabe 2/2015 der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“, die nun zur Gänze online frei zur Verfügung steht. Weitere Artikel behandeln zB geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede und überzogene Renditeerwartungen in der kapitalgedeckten Alterssicherung.