Im Europa geht das Gespenst der Deflation um: Die Berichte und Kommentare, die vor sinkenden Preisen warnen, häufen sich. Wie ernst muss diese Gefahr wirklich genommen werden, und was kann man dagegen tun?

Der Anstieg der Verbraucherpreise im Euroraum insgesamt betrug im März gegenüber dem Vorjahr nur mehr 0,5 Prozent. Vor zwei Jahren lag die Inflationsrate noch um gut 2 Prozentpunkte höher. Dieser Rückgang der Preisdynamik hat zur Folge, dass die reale Belastung von Schulden steigt, weil ihre Rückzahlung auf Basis höherer Inflationserwartungen kalkuliert war. Außerdem nehmen die Realzinsen zu, weil die Nominalzinsen nicht mehr weiter gesenkt werden können. Das erhöht die Finanzierungskosten von Haushalten und Unternehmen und dämpft so ihre Nachfrage. Die bislang ohnehin schwache Konjunkturerholung könnte dadurch behindert werden. Dies würde wiederum die Entwicklung der Löhne und Preise schwächen. Beginnen die Inflationsraten negativ zu werden, dann besteht die Gefahr, dass Konsum- und Investitionsausgaben weiter eingeschränkt werden; eine Abwärtsspirale aus Preisrückgängen und wirtschaftlicher Stagnation könnte entstehen. Das japanische Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, aus so einer Deflationsspirale wieder hinaus zu kommen.

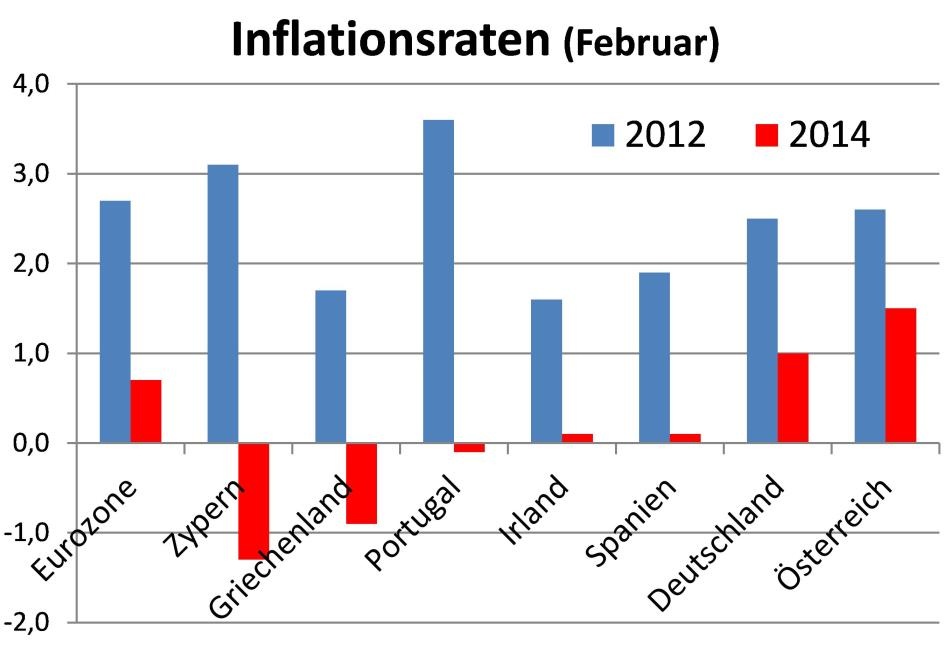

Der Euroraum insgesamt ist von der Deflation noch ein Stück entfernt. Das darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass in einzelnen Ländern der Rückgang der Preisdynamik schon bedeutend weiter ist: In Irland, Portugal, der Slowakei, Slowenien und Spanien lag die Inflation zuletzt nur mehr knapp über oder unter null. Auch in Italien und den Niederlanden betrug sie weniger als ein halbes Prozent. Von den größeren Ländern im Euroraum steigen die Preise nur in Frankreich und Deutschland im Ausmaß von 1 Prozent. Einige Mitgliedsländer könnten daher in den kommenden Monaten in eine Deflation abrutschen. Griechenland und Zypern haben diesen Schritt bereits hinter sich: In beiden Ländern gehen die Preise bereits seit mehreren Monaten zurück. Auch eine Inflationsrate von einem halben Prozent, wie derzeit im Euroraum, erfüllt aber bereits nicht mehr das Ziel der Preisstabilität: Geringfügige Preissteigerungen sind schon aufgrund der ständigen Qualitätsverbesserung von Produkten notwendig. Die EZB hat deshalb ihr Inflationsziel auf knapp unter 2 Prozent festgelegt.

Schwache Konjunktur Hauptgrund für Deflationsgefahr

Ein Teil des aktuellen Rückgangs der Preisdynamik stammt von den Energie- und Nahrungsmittelpreisen: Der Rohölpreis stagniert mehr oder weniger seit über einem Jahr, und die Preise für unverarbeitete Nahrungsmittel sind im selben Zeitraum um fast 10 Prozent gefallen. Auch die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar und anderen Währungen spielt eine maßgebliche Rolle, weil sie die Importe verbilligt. Ein erheblicher Teil des Rückgangs kommt jedoch von der schwachen Konjunktur. Die Kapazitätsauslastung der Unternehmen liegt immer noch unter ihrem langjährigen Durchschnitt und die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das führt dazu, dass Löhne und Preise kaum steigen. So sind beispielsweise die Lohnstückkosten – die einen wesentlichen Einfluss auf die Preise haben – im Euroraum im vergangenen Jahr nicht gestiegen. Der Rückgang der Preisdynamik war gerade in den Krisenländern in Südeuropa am größten; das ist eine unmittelbare Folge der dortigen schwachen Nachfrage und des starken Anstiegs der Arbeitslosigkeit.

Die Prognosen der meisten Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft im Euroraum in den kommenden Monaten erholt und so auch der Preisdruck wieder steigt. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass das Risiko einer Deflation im Fall einer Abschwächung der Konjunktur nicht ausgeschlossen ist. Allerdings gehen sie nicht soweit, besondere wirtschaftspolitische Maßnahmen zu empfehlen, um die drohende Gefahr einer Deflation abzuwehren. So setzt beispielsweise die gerade veröffentlichte Gemeinschaftsdiagnose der deutschen Wirtschaft vom Frühjahr ausschließlich auf geldpolitische Maßnahmen. Die Institute empfehlen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter niedrig hält und bei einer weiteren Abschwächung der Konjunktur Ankäufe von Wertpapieren in begrenztem Ausmaß durchführt. Die Fiskalpolitik soll hingegen weiterhin unter dem Leitstern der Haushaltskonsolidierung stehen. In der Welt der Mainstream-Ökonomie ist das nur konsequent: Die Modelle, die in vielen Zentralbanken und Wirtschaftsforschungsinstituten verwendet werden, sind so konstruiert, dass die Fiskalpolitik unwirksam ist, und die Konjunkturzyklen nur mit Hilfe der Geldpolitik gesteuert werden können.

Die Geldpolitik hat im Euroraum jedoch längst die Grenzen ihrer Wirksamkeit erreicht. Der Leitzins ist mit 0,25 Prozent nur mehr geringfügig höher als null; das Potential für Zinssenkungen ist daher ausgeschöpft. Der Ankauf von Wertpapieren würde die langfristigen Finanzierungskosten reduzieren und ist sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, um die Konjunkturerholung nicht zu behindern. Dass sie jedoch in der aktuellen Situation zu einer Ausweitung der Nachfrage führt und so die Preise erhöht, ist unwahrscheinlich. Banken, Unternehmen und Haushalte versuchen alle gleichzeitig ihre Bilanzen zu reparieren und Schulden abzubauen. Die niedrigen Zinsen führen daher schon seit einer geraumen Weile nicht mehr dazu, dass die Kreditaufnahme ausgeweitet wird. Außerdem wirkt die Geldpolitik in den Ländern mit niedrigen oder negativen Inflationsraten bereits restriktiv, weil die Realzinsen für Kredite – die sich aus dem Verhältnis von Nominalzinsen und Inflationsrate ergeben – hoch sind. Die Geldpolitik verstärkt in jenen Ländern also momentan den Deflationsdruck.

Aktivere Lohn- und Fiskalpolitik gegen die Deflation

Wenn die Geldpolitik nicht mehr wirkt, dann muss auf die Fiskalpolitik zurückgegriffen werden. Adair Turner, bis 2013 Chef der Financial Services Authority in Großbritannien und nunmehr Senior Fellow am Institute for New Economic Thinking, hat in diesem Zusammenhang kürzlich eine interessante Diskussion ausgelöst. Unter Berufung auf Ben Bernanke, der dieselbe Maßnahme in den 1990er-Jahren für Japan empfohlen hat, schlägt er vor, dass die Staaten ihre Ausgaben erhöhen sollen und die dadurch entstehenden zusätzlichen Finanzierungslücken direkt von der Zentralbank finanziert werden. Turner ist sich vollkommen bewusst, dass er mit diesem Vorschlag ein Tabu der (Mainstream-) Ökonomie bricht. Die Zentralbankfinanzierung öffentlicher Defizite galt bisher immer als die Inflationsursache schlechthin. Doch einerseits ist das genau der Effekt, den man erreichen will: Die Preise sollen wieder steigen. Andererseits ist die Angst davor, eine unkontrollierbare Inflationsspirale in Gang zu setzen, völlig unbegründet. Die Finanzierung öffentlicher Defizite durch die Zentralbank führt zwar zu einer Ausweitung der Geldbasis; in einem Umfeld unterausgelasteter Kapazitäten und hoher Arbeitslosigkeit würden die Preisanstiege aber gering bleiben. Inflation ist eben nicht, wie Milton Friedman behauptete, „immer und überall ein monetäres Phänomen“, sondern hängt wesentlich von der jeweiligen Situation in der Realwirtschaft ab. VertreterInnen der postkeynesianischen endogenen Geldtheorie ist dieser Zusammenhang seit jeher klar. Turners Vorstoß führt nun dazu, dass diese Debatte auch langsam im Mainstream ankommt. Leider verbieten die EU-Verträge der EZB – ganz im Gegensatz zur britischen oder amerikanischen Notenbank – eine direkte Staatsfinanzierung. Ein Beispiel mehr, wie die Regierungen der EU-Länder ihre wirtschaftspolitischen Spielräume selbst einengen und wirksames Gegensteuern dadurch unmöglich machen.

Neben der Fiskalpolitik könnten auch Lohnerhöhungen dazu führen, dass die Preise wieder steigen. Insbesondere in Deutschland und Österreich besteht dafür ein erheblicher Spielraum. Ein Anstieg der Löhne in diesen Ländern hätte nicht nur den Effekt, dass die Inflation im Euroraum insgesamt wieder stärker steigt; er würde auch dazu beitragen, dass die südeuropäischen Krisenländer ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit wiedergewinnen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass ihre Wirtschaften wieder in Gang kommen. Außerdem würden steigende Löhne tendenziell auch die Einkommensverteilung verbessern und deren rückläufige Entwicklung in den vergangenen Jahren wieder ausgleichen. Die schwache Reallohnentwicklung in Deutschland und Österreich ist nicht zuletzt auch eine Ursache der niedrigen Binnennachfrage.

Es gibt also genug Möglichkeiten, die drohende Gefahr einer Deflation abzuwenden. Den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu vertrauen, dass dieses Problem von selbst verschwindet, ist eine riskante Strategie.