Neuere Forschungsergebnisse weisen auf einen negativen Zusammenhang zwischen ökonomischer Ungleichheit und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung hin. Hohe Einkommensungleichheit kann angebotsseitig das Wachstumspotenzial schwächen, wenn sie z. B. zu geringeren Ausgaben für Bildung führt. Nachfrageseitig kann sie destabilisierend wirken, wenn der private Konsum zunehmend auf Verschuldung basiert. Diese Erkenntnisse sollten in Politik und Wissenschaft stärker berücksichtigt werden.

Neues Megathema Ungleichheit

Spätestens seit der Veröffentlichung des internationalen Bestsellers „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ von Thomas Piketty ist die Debatte über die mit einer steigenden Einkommens- und Vermögensungleichheit verbundenen Probleme zum neuen Megathema in den Wirtschaftswissenschaften und in der Politik geworden. Dabei wird in der internationalen Debatte zunehmend die Position vertreten, dass eine steigende Einkommensungleichheit eine zentrale Ursache für geringes Produktivitätswachstum bzw. gesamtwirtschaftliche Instabilität sein kann. Die zugrunde liegende wirtschaftswissenschaftliche Forschung wurde insbesondere vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) betrieben.

In einigen bis zu den jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen dominanten Ansätzen in den Wirtschaftswissenschaften wird von einem grundsätzlichen Zielkonflikt zwischen Effizienz und Gleichheit ausgegangen. Insbesondere wurde lange vermutet, dass Maßnahmen zur Umverteilung von Einkommen notwendigerweise mit Wachstumseinbußen verbunden sind („big trade-off hypothesis“).

Denn nach dieser Sichtweise reduziert eine höhere Belastung mit Steuern und Abgaben die individuellen Leistungsanreize und behindert damit das Wachstum der Arbeitsproduktivität. Auf wirtschaftspolitischer Ebene war diese Sichtweise verknüpft mit dem Ansatz der „trickle-down economics“, wonach eine steuerliche und regulatorische Entlastung von Unternehmen und reichen Privathaushalten letztlich auch für die einkommensschwachen Haushalte mit ökonomisch vorteilhaften Ergebnissen einhergehen sollte.

Die jüngere internationale Forschung im Bereich der Makroökonomik zieht jedoch die „big trade-off hypothesis“ in Zweifel und mit ihr den Ansatz der „trickle-down economics“. Dabei können angebots- und nachfrageseitige Argumente unterschieden werden.

Negative Angebotseffekte durch Ungleichheit

Aktuelle Studien unterscheiden die folgenden angebotsseitigen Argumente:

- Schwächung des Humankapitals: Wenn relativ einkommensschwache Personen nicht in der Lage sind, eine gute Ausbildung und Gesundheitsversorgung zu finanzieren, reduzieren sich durch die Zunahme von Einkommensungleichheit insbesondere in der unteren Hälfte der Verteilung die Investitionen in Humankapital mit negativen Wirkungen auf das Produktivitätswachstum.

- Politische Instabilität: Ökonomische Ungleichheit kann zu politischer Instabilität führen, und die damit verbundene Unsicherheit für die MarktteilnehmerInnen kann mit geringeren Investitionen und Produktivitätseinbußen verbunden sein.

- Zunahme politischer Korruption: Hohe Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen kann dazu führen, dass finanzstarke Interessengruppen den politischen Prozess dominieren und beispielsweise eine übermäßige, wachstumshemmende Deregulierung der Finanzmärkte erwirken.

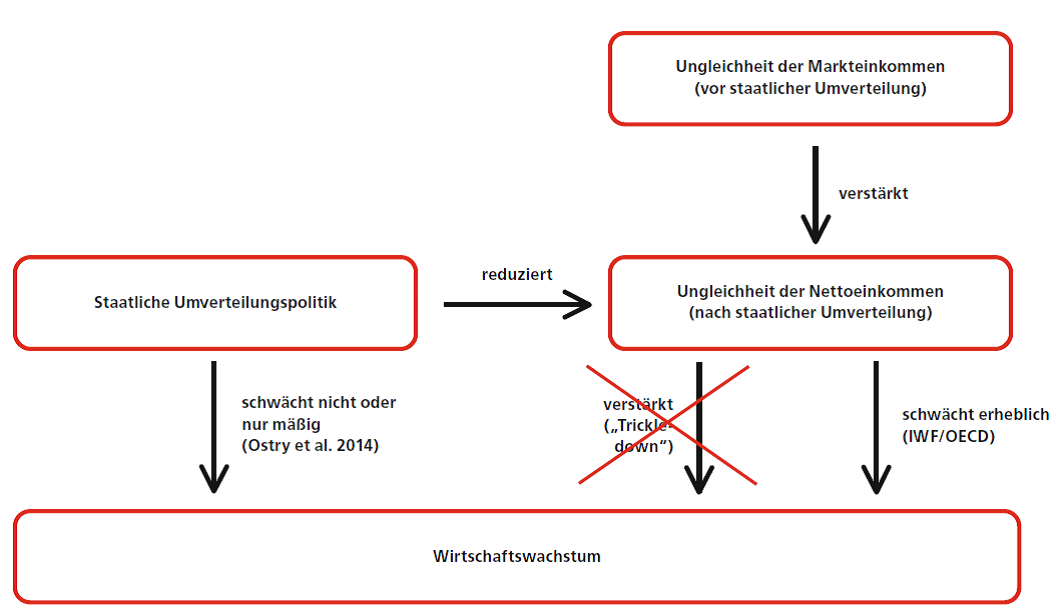

Diese Studien kommen zum Schluss, dass in Ländern mit höherer Einkommensungleichheit geringeres Wirtschaftswachstum als auch kürzere Wachstumsphasen beobachtet werden konnten. Im Gegensatz dazu hatte die staatliche Umverteilung positive Effekte auf das Wachstum. Die Hypothesen der „trickle-down economics“ erscheinen im Lichte der neueren Forschungsergebnisse jedenfalls kaum haltbar.

Positive Wachstumseffekte durch geringere Einkommensungleichheit statt „trickle-down economics“

Instabilität der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch Ungleichheit

Ein zentrales Problem liegt in der Frage, wie bei hoher bzw. stark steigender Einkommensungleichheit eine hinreichend große Nachfrage generiert werden kann, um eine hohe Arbeitslosigkeit zu verhindern. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Entwicklung des privaten Konsums, der in den entwickelten Volkswirtschaften in der Regel zwischen 60 und 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht: Wenn sich im Zuge steigender Ungleichheit die Einkommen der breiten Masse der Bevölkerung nur schwach entwickeln, droht entweder eine Überschuldung der privaten Haushalte, wenn die unteren Einkommensgruppen ihren Konsum kreditfinanziert hochhalten, oder ein gesamtwirtschaftlicher Nachfrageausfall.

So vertreten viele ÖkonomInnen die These, dass der starke Anstieg der Einkommens-ungleichheit in den USA in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise nach 2007 steht. Besondere Aufmerksamkeit in der breiteren Öffentlichkeit erlangte diese Hypothese durch einen 2010 veröffentlichten Bestseller von Raghuram Rajan, früherer Chefökonom des IWF. Auch laut Thomas Piketty „gibt es keinerlei Zweifel daran, dass wachsende Ungleichheit zur Destabilisierung des amerikanischen Finanzsystems beigetragen hat.“

Ungleichheit und Finanzkrise

Der vermutete Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Finanzkrise kennt verschiedene Varianten, deren Kern sich aber kurz wie folgt zusammenfassen lässt: Seit Beginn der 1980er Jahre ist die Einkommensungleichheit in den USA stark gestiegen, insbesondere am obersten Ende der Einkommensverteilung. Die darunter liegenden Einkommensgruppen konnten ihre relativen Kaufkraftverluste aber teilweise durch längere Arbeitszeiten, geringere Ersparnis und höhere Verschuldung kompensieren. Der Zugang zu Krediten für Konsumenten selbst mit zweifelhafter Bonität wurde ermöglicht durch deregulierte und innovative Kreditmärkte, aber auch durch die direkte politische Förderung von Immobilienkrediten und eine expansive Zinspolitik.

Ohne die hohe Konsumorientierung und Kreditaufnahme aller Einkommensgruppen unterhalb der SpitzenverdienerInnen wäre das Wirtschaftswachstum demnach geringer und die Arbeitslosigkeit höher gewesen. Allerdings hat die Überschuldung der privaten Haushalte maßgeblich die Gefahr einer privaten Schuldenkrise erhöht, die sich schließlich in der Großen Rezession ab 2008 realisiert hat.

Eine ganz ähnliche Entwicklung lässt sich für Großbritannien und einige andere Länder insbesondere im angelsächsischen Raum feststellen, die im Vorfeld der Krise ebenfalls einen starken Anstieg der Spitzeneinkommen und der privaten Verschuldung erlebten. Aus dem kreditfinanzierten privaten Nachfrageboom resultierten in diesen Ländern zunehmende Leistungsbilanzdefizite, welche zunächst problemlos über die internationalen Finanzmärkte finanziert werden konnten, dann aber mit zur weltweiten Finanzkrise ab 2007 beitrugen.

Unterschiedliche Entwicklungen zwischen Ländern

In einer Reihe weiterer Länder wie China, Deutschland und Japan ist es in den Jahren vor der Krise ebenfalls zu deutlichen Verschiebungen in der Einkommensverteilung hin zu mehr Ungleichheit gekommen, allerdings gingen diese mit einer relativ schwachen binnenwirtschaftlichen Entwicklung und zunehmenden Exportüberschüssen einher.

Ein Argument für die unterschiedliche Entwicklung (im Vergleich zur USA und ähnlichen Ländern) ist, dass in China und anderen Schwellenländern das dort unterentwickelte Finanzsystem den unteren Einkommensgruppen den Zugang zu Krediten verweigerte, weswegen der Anstieg der Einkommensungleichheit in diesen Ländern mit einer Schwächung des privaten Konsums und nicht mit höherer Verschuldung einherging.

Die reichen Haushalte, die von der Umverteilung profitierten, erwarben daher in zunehmendem Maße ausländische Finanztitel, weil sie ihre gestiegenen Ersparnisse im Inland nicht attraktiv anlegen konnten. In Deutschland (und anderen Exportüberschuss-Ländern) ist der Anteil der sehr hohen Einkommen an den gesamten Haushaltseinkommen (Topeinkommensquoten) weniger stark gestiegen als in den angelsächsischen Ländern.

Während in den USA oder Großbritannien die Unternehmen ihre steigenden Einnahmen unter dem Druck der „Shareholder Value-Orientierung“ und des „Markts für Manager“ an die SpitzenverdienerInnen innerhalb des Haushaltssektors weitergegeben haben, hat der Unternehmenssektor in Deutschland seine während der 2000er Jahre explodierenden Gewinne in hohem Maße einbehalten.

Die damit einhergehende schwache Entwicklung der Lohn- bzw. Haushaltseinkommen (und die im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern geringeren Möglichkeiten zu kreditfinanziertem Konsum) werden von vielen ÖkonomInnen als eine Ursache für die schwache binnenwirtschaftliche Entwicklung und die hohe Exportabhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft ausgemacht.

Wenn eine hohe Einkommensungleichheit über die skizzierten Nachfrageeffekte die Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen erhöht, verstärkt dies noch einmal den in der Abbildung dargestellten negativen Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Wirtschaftswachstum.

Fazit

Hohe Einkommensungleichheit kann sowohl angebotsseitig das Wachstumspotenzial schwächen als auch nachfrageseitig destabilisierend wirken. Gleichzeitig deuten aktuelle Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Theorie des Trickle-Down-Effekts ein Mythos bleibt.

In der Erforschung der Ungleichheit von Einkommen und Vermögen und ihrer gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen ist noch viel zu tun: So würde etwa eine Einführung von Vermögenssteuern in Österreich die Qualität der Daten durch die flächendeckende Verfügbarkeit von administrativen Quellen weiter verbessern. Zudem könnte die Auflösung der anonymen Kapitalertragssteuer und die gleiche Besteuerung von Kapital- und Arbeitseinkommen (wie in Deutschland von Finanzminister Schäuble angedacht) bessere Einsichten in die Veränderung der Einkommensungleichheit – speziell am oberen Rand – liefern.

Dieser Artikel beruht auf einer längeren Fassung für WISO Direkt, Ausgabe 36/2015 der Friedrich-Ebert-Stiftung und ist auch online verfügbar.