In Wien wird vermehrt auf direktdemokratische Beteiligung gesetzt. Damit soll der Unzufriedenheit mit dem demokratischen System entgegengewirkt und der Wille der Bevölkerung direkt und deutlich sichtbar werden. Allerdings sind viele Instrumente direktdemokratischer Beteiligung sehr voraussetzungsvoll und verstärken Ungleichheit, wie den Männerüberhang in politischen Prozessen. Das zeigt sich anhand des Beispiels Wiener Petitionsausschuss.

Direkte Demokratie in Wien

Als 2010 die rot-grüne Stadtregierung in Wien ihre Arbeit aufnahm, hatte sie sich viel im Bereich direkte Demokratie vorgenommen. Nicht nur Volksbefragungen sollten zukünftig häufiger eingesetzt werden: rot-grün einigten sich in ihrem Regierungsübereinkommen 2010 auf eine ganze Reihe von Punkten für mehr Partizipation. BürgerInnenversammlungen und andere Beteiligungsmodelle auf Bezirks- und Grätzelebene sollten gefördert und professionalisiert werden, die Lokale Agenda 21 weiterentwickelt, ein Petitionsrecht eingeführt sowie eine Enquete und ein regelmäßiger Runder Tisch zum Thema abgehalten werden.

Diesen Vorhaben wurde in der Regierungspraxis Folge geleistet. 2013 wurden die WienerInnen zu den Themen Parkraumbewirtschaftung, Bewerbung zur Austragung Olympischer Spiele, Privatisierung kommunaler Dienstleistungen und bürgerInnenfinanzierten Solarkraftwerken befragt. Zur Verkehrsberuhigung der Mariahilferstraße wurden die BewohnerInnen des 6. und 7. Bezirks befragt, 2013 wurde im Gemeinderat ein Ausschuss für Petitionen und BürgerInnenintiativen eingerichtet, ein Masterplan Partizipation ist in Arbeit und 2012 fand mit der Wiener Charta ein Beteiligungsprojekt statt, bei dem ganz Wien an Regeln zum Zusammenleben mitarbeiten sollte.

Was genau sich die Stadtregierung von diesen partizipatorischen Innovationen verspricht, ist im Regierungsübereinkommen nicht expliziert. Dass direkte Demokratie als Ziel für sich gesehen wird, ist jedoch keine Seltenheit. Häufig wird von direktdemokratischen Beteiligungsformen mehr Transparenz, WählerInnennähe, öffentliche politische Aufmerksamkeit für Sachfragen und höhere Akzeptanz von Entscheidungen erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass direktdemokratische Partizipationsformen den unverfälschten Volkswillen ausdrücken und so höhere Legitimität besitzen als Entscheidungen der RepräsentantInnen.

Beteiligungsgerechtigkeit

Nun zeigt sich, dass an Formen direkter Beteiligung wie zum Beispiel Volksbefragungen weit weniger Personen teilnehmen, als an Wahlen. Weiter belegen Studien, dass die Teilnahme von Einkommen und Bildung abhängig ist.

Daraus ergeben sich zwei Effekte: Partizipatorische Innovationen verdeutlichen erstens nicht automatisch den Mehrheitswillen der Bevölkerung. Zweitens ergibt sich die Gefahr der sozialen Verzerrung von Entscheidungen. Das heißt, dass sozial Schwächere in höherem Ausmaß nicht an direktdemokratischen Beteiligungsformen teilnehmen und somit im politischen Prozess unberücksichtigt bleiben. Die Ressourcen Bildung und Einkommen wirken sich umso stärker aus, je anspruchsvoller die Beteiligungsform ist. Die Entscheidung der Hamburger Bevölkerung gegen eine gemeinsame Schule für Kinder bis zur 6. Schulstufe gilt mittlerweile als klassisches Beispiel für diesen Effekt.

Wiener Petitionsausschuss

2013 wurde in Wien die Möglichkeit geschaffen über Petitionen Anliegen an den Gemeinderatsausschuss für Petitionen und BürgerInneninitiativen (Petitionsausschuss) heranzutragen. Die Petition muss in schriftlicher Form vorgelegt werden, wenn sie von 500 Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Wien haben, unterstützt wird, wird sie im Ausschuss behandelt.

Bei der bisherigen Umsetzung des Petitionsrechts zeigen sich zumindest drei diskussionswürdige Punkte. Erstens wird der Petitionsausschuss von verhältnismäßig wenigen WienerInnen genutzt. So wurden von März 2013 bis Anfang Juli 2014 44 Petitionen zu Wiener Themen eingebracht. Die genaue Anzahl der Unterstützungsunterschriften ist nicht öffentlich. Geht man davon aus, dass die 22 im Jahr 2013 erfolgreich eingebrachten Petitionen je 1000 verschiedene UnterstützerInnen aufwiesen, haben sich 2013 knapp 2% der Wahlberechtigten beteiligt.

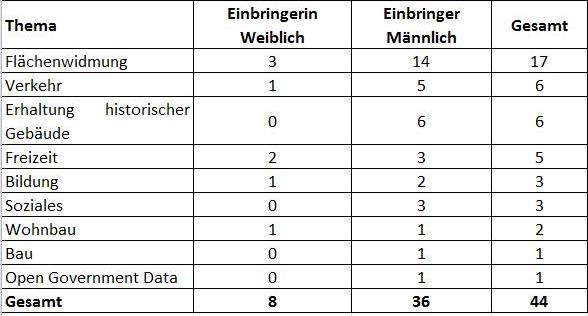

Zweitens beziehen sich 36 der 44 analysierten Petitionen auf eine bestehende BürgerInnen- oder AnrainerInnen-Initiative. Es handelt sich damit um ein Beteiligungsinstrument, dass in sehr hohem Maße von diesen Gruppierungen genutzt wird. Viele Petitionen finden sich zu den Themen Flächenwidmung, Verkehr und Erhalt historischer Gebäude. Häufig zeigen sich die Dimensionen Verhinderung geplanter Projekte und Bewahrung und Schutz des Bestehenden.

BürgerInneninitiativen sind oft lose Zusammenschlüsse von Personen die ein gemeinsames punktuelles Anliegen haben und sich für dieses einsetzen. In diesem Zusammenhang wird häufig der sogenannte NIMBY („Not In My Back Yard“) Effekt diskutiert. Im Zentrum steht dabei die Verhinderung von Dingen die im eigenen Lebensumfeld unerwünscht sind. Das kann diskriminierte gesellschaftliche Gruppen wie Obdachlose, Prostituierte oder Flüchtlinge bis hin zu Mülldeponien, Mobilfunkmasten oder den Bau neuer, hoher Gebäude betreffen. Die Gefahren des NIMBY Effekts werden dahingehend beschrieben, dass ressourcenstarke Gruppen vorrangig ihre eigenen Interessen vertreten und negative Effekte auf schwächere Gruppen abgewälzt werden.

Drittens zeigt sich, dass 82 % der Petitionen von Männern eingebracht wurden. Werden nur die Petitionen analysiert die sich auf bestehende BürgerInnen- oder AnrainerInnen Initiativen beziehen fällt die Bilanz noch schlechter aus. Der Männer-Anteil der Einbringenden liegt hier bei knapp 89%. Das ist insofern bemerkenswert, als sich Wienerinnen natürlich in Initiativen einbringen. Zwar zu einem geringeren Anteil, als Wiener (8,4% der Wiener Frauen und 10,9% der Wiener Männer haben Erfahrung mit politischem Engagement in einer BürgerInneninitiative), der geschlechtsspezifische Unterschied liegt hier aber bei unter einem Drittel. Dem gegenüber bringen Männer achtmal häufiger Petitionen ein, als Frauen. Das neue Partizipationsinstrument verstärkt zumindest auf Ebene der Einbringenden geschlechtsspezifische Unterschiede deutlich.

Das Wiener Petitionsrecht wird stark eingeschränkt genutzt. Insgesamt kann gesagt werden, dass die Inhalte der Petitionen häufig einen Zusammenhang mit bestehenden BürgerInneninitativen aufweisen. Fest steht auch, dass die Gruppe der NutzerInnen im Verhältnis zu den Wahlberechtigten verschwindend gering ist. Am deutlichsten ins Auge sticht die geschlechtsspezifische Komponente der Beteiligung. So wird das Petitionsrecht in extrem hohen Maß von Männern genutzt während Frauen ihre Interessen hier kaum artikulieren. Geht man grundsätzlich davon aus, dass diverse Partizipationsformen automatisch zu einem Mehr an Beteiligung und Demokratiezufriedenen führen, schaut man an der Realität vorbei. Im schlechtesten Fall läuft man sogar Gefahr Prinzipien der politischen Gleichheit über elitär strukturierte Beteiligungsinstrumente zu unterlaufen. Die Qualitäten und unterschiedlichen Wirkungsweisen von politischen Beteiligungsinstrumenten müssen reflektiert werden. Gerechte und ausgewogene Beteiligungen sollten einen zentralen Stellenwert bei der Einführung neuer Beteiligungsinstrumente haben.

Wer nutzt das Wiener Petitionsrecht