Wirtschaftliches Wachstum und wachsender Wohlstand galten lange Zeit als zwei Seiten einer Medaille. Insofern erschien auch das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) lange Zeit als geeigneter Wohlstandsindikator – je stärker das Wachstum des BIP desto günstiger die Bedingungen für die Erhöhung des Wohlstands.

Im Zusammenhang mit den Berichten an den Club of Rome hatte aber bereits seit Anfang der 1970er Jahre eine zunehmend kritische Debatte über die Folgen wirtschaftlichen Wachstums eingesetzt. Seit einiger Zeit findet diese Debatte auch vermehrt in der Öffentlichkeit und im politischen Raum statt. Inzwischen ist es fast schon ein Allgemeinplatz, dass das BIP Wohlstand nur sehr unzureichend widerspiegelt, vor allem wenn es um die Beurteilung der Situation in fortgeschrittenen Industriegesellschaften geht. Bereits als Indikator der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft ist das BIP nur sehr begrenzt geeignet. Hier genügt bereits der Hinweis darauf, dass grundsätzlich nur die über den Markt realisierten preisbewerteten Güter und Dienstleistungen erfasst werden. Große Teile der gesellschaftlichen Arbeit (Familienarbeit, ehrenamtliche Arbeiten etc.) bleiben damit im BIP unberücksichtigt.

Mehr und mehr wird auch deutlich, dass „Wohlstand“ und seine Bestimmung wesentlichen Veränderungen in der Zeit unterliegen. Hier spielen das erreichte wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Entwicklungsniveau, die Entwicklung der Bedürfnisse sowie die Art und Weise und das erreichte Niveau ihrer Befriedigung ebenso wie die vorherrschenden ökonomischen und politischen Machtverhältnisse und die Entwicklung der Umweltprobleme eine zentrale Rolle. Der englische Ökonom John Maynard Keynes hatte bereits 1930 prognostiziert, dass die Menschen viel eher als wir denken, „ihre Kräfte nicht-wirtschaftlichen Zwecken widmen“ werden.

Die zwei Gesichter des Wachstums

Offensichtlich sind im Zuge des wirtschaftlichen Wachstumsprozesses zwei gegenläufige Entwicklungen zu beobachten: Zum einen wachsen mit der Steigerung der Wirtschaftsleistung die Möglichkeiten, mehr Waren und Dienstleistungen zu nutzen. Je niedriger das Einkommens- und Produktivitätsniveau ist, desto höher ist bei einer Steigerung des BIP tendenziell der Wohlstandsgewinn. Mit zunehmender Befriedigung grundlegender Bedürfnisse sinkt allerdings der Nutzen zusätzlicher Waren und Dienstleistungen, damit auch die Bedeutung weiteren quantitativen Wachstums. Gleichzeitig nehmen die negativen Begleiterscheinungen des Wachstums zu, die sich in schlechterer Umweltqualität, sinkender Artenvielfalt, steigender Ressourcenknappheit aber auch wachsendem Arbeits- und Leistungsdruck und ausufernden Arbeitszeiten zeigen.

Damit lassen sich im Wesentlichen drei Wachstumsdilemmata erkennen:

Das Umweltdilemma

Einerseits gilt anhaltendes Wachstum als notwendig zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung. Sowohl Gewinne wie auch Arbeitseinkommen können steigen, ohne dass grundlegende Verteilungskonflikte entstehen.

Andererseits ist anhaltendes Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht möglich. Insbesondere ein Wachstumsverlauf mit konstanten Wachstumsraten würde Entkopplungsprozesse zwischen dem BIP einerseits und Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung andererseits erfordern, die nicht vorstellbar sind. Denn bei konstanten Wachstumsraten – also zum Beispiel jedes Jahr plus drei Prozent – ist außer der Rate nichts konstant. Jahr für Jahr müsste ein höherer Zuwachs hinzukommen, da die drei Prozent jeweils von einem höheren Ausgangsniveau erreicht werden müssten. Ein solches sogenanntes exponentielles Wachstum unterliegt einer enormen Dynamik. Bei einem Ausgangswert von einer Billion Euro läge der Zuwachs im ersten Jahr bei 30 Mrd. Euro, im 20. Jahr bei 50 Mrd. Euro, im 50. Jahr bereits bei 130 Mrd. Euro und im 100. Jahr bei über 550 Mrd. Euro.

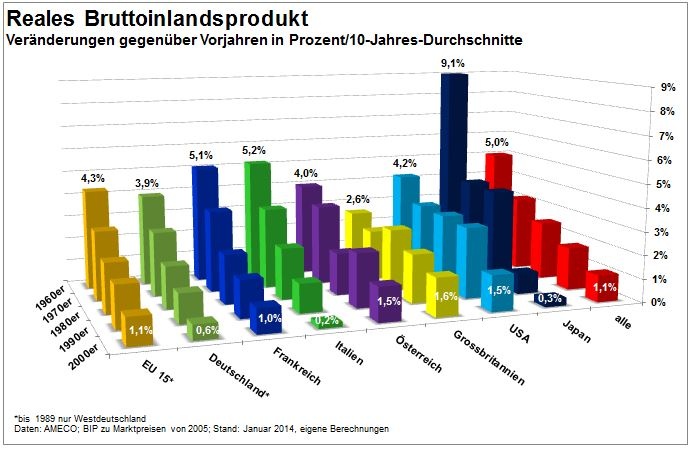

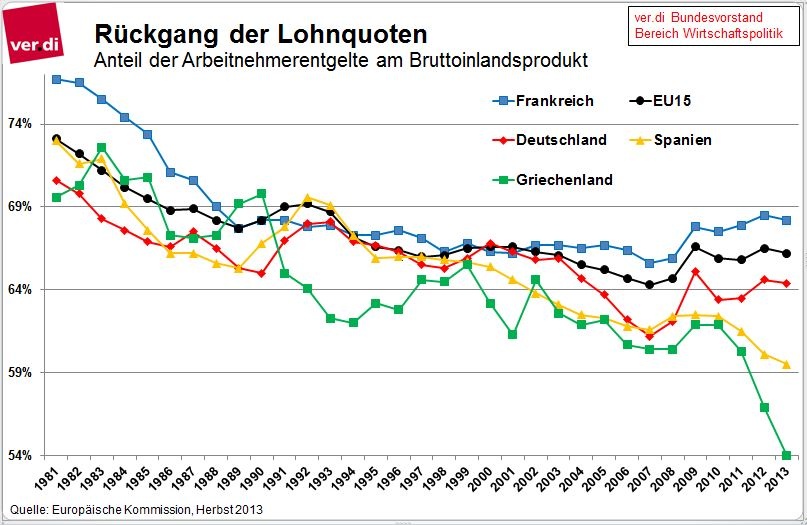

Insofern muss man sich von der Vorstellung eines „Normalwachstums“ mit konstanten Wachstumsraten endlich verabschieden. Zumal es in der Realität entgegen der allgemeinen politischen Zielsetzung auch in der Vergangenheit kein exponentielles Wachstum gegeben hat. Selbst unter den Bedingungen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg ist überall statt eines exponentiellen Wachstums „nur“ ein lineares Wachstum mit jährlich weitgehend konstanten realen Zuwächsen, also entsprechend abnehmenden Wachstumsraten, zu verzeichnen. Und selbst unter dieser moderaten Wachstumsentwicklung hat sich die Umweltsituation – man denke etwa an die globale Welterwärmung – weiter verschlechtert. Mit abnehmenden realen Zuwächsen des BIP und damit des Volkseinkommens verschärfen sich notwendigerweise Verteilungskonflikte. „Dem Kapital“, also den Empfängern von Unternehmens- und Vermögenseinkommen, ist es gelungen, seine Zuwächse trotz geringer werdender Gesamtzuwächse zu sichern. Entsprechend weisen die Lohnquoten – also der Anteil der Arbeitseinkommen am gesamten Volkseinkommen – in allen entwickelten Ländern einen tendenziell fallenden Verlauf auf. Die niedrigeren Wachstumsraten sind also im Wesentlichen auf die Arbeitseinkommen und nicht auf die Gewinne durchgeschlagen.

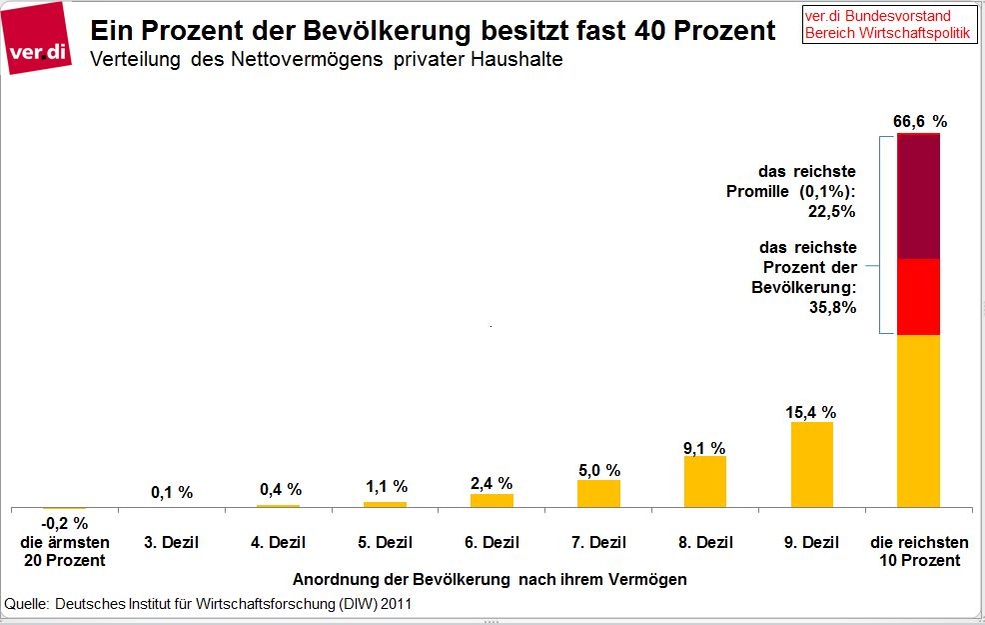

In Deutschland ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt. Hier gingen die Arbeitnehmerentgelte seit der Jahrtausendwende real sogar zurück und erreichten erst 2011 wieder das Niveau des Jahres 2000. Bis 2015 wird ein realer Anstieg von gerade einmal acht Prozent erwartet. Dem steht ein prognostizierter Anstieg der Gewinne von real deutlich über 40 Prozent gegenüber. Gleichzeitig wird mit einem weiteren Rückgang der Lohnquote gerechnet, nachdem diese sich nach der Krise etwas erholt hatte. Das Ausmaß der Umverteilung lässt sich an einer hypothetischen Rechnung für Deutschland deutlich machen: Wenn die Lohnquote zwischen 2000 und 2013 nicht auf 67 Prozent gefallen, sondern bei 72 Prozent geblieben wäre, wären in diesem Zeitraum kumuliert insgesamt 1,2 Billionen Euro an zusätzlichen Arbeitseinkommen entstanden. Allein 2013 hätte jede(r) Beschäftigte im Schnitt rund 2.800 Euro mehr verdient oder rund 12 Tage mehr Urlaub bei gleichem Einkommen nehmen können. Diese 12 Tage wurden also gewissermaßen nur für die Steigerung der Gewinne gearbeitet. Diese Auseinanderentwicklung bei den Einkommen hat auch die ohnehin hohe Konzentration der Vermögen weiter beschleunigt: Inzwischen besitzt das reichste Prozent (das reichste Promille) der Haushalte in Deutschland über ein Drittel (knapp ein Viertel) des gesamten Vermögens, während die unteren 50 Prozent nahezu über kein Vermögen verfügen.

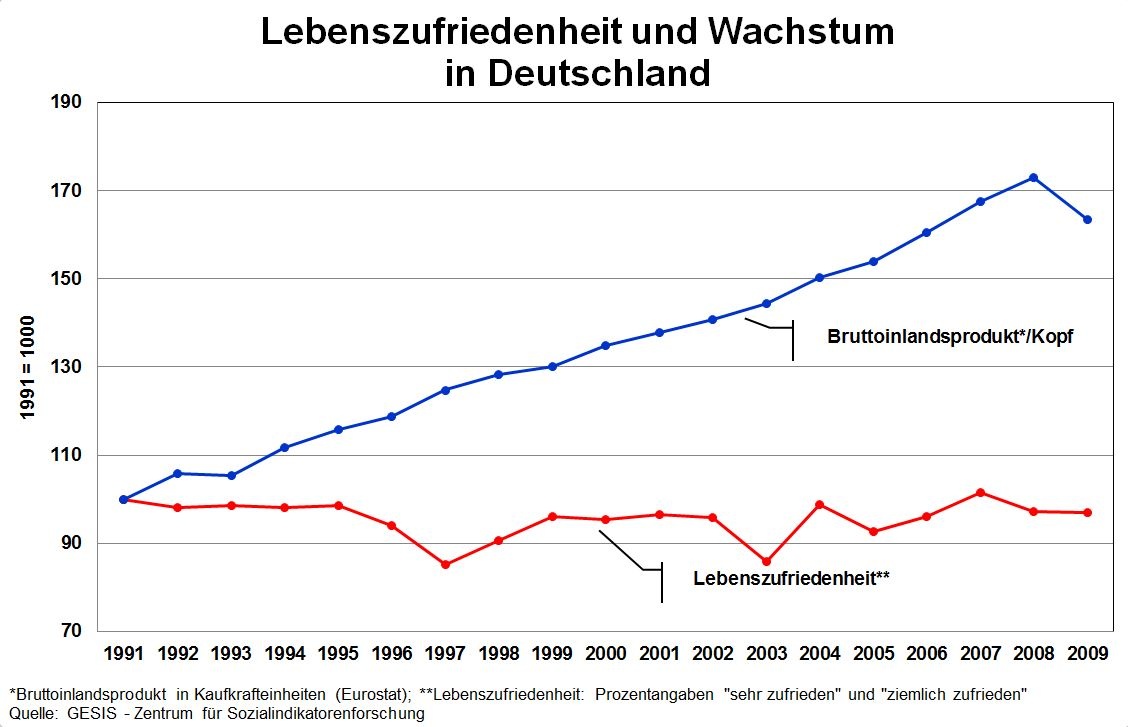

Wie weit sich Wachstum und Wohlstand entkoppeln können, wird in jüngerer Zeit durch die sogenannte Glücksforschung untermauert. Sie konnte nachweisen, dass ab einem gewissen BIP- und damit Einkommensniveau im Durchschnitt keine Steigerung des individuellen Wohlbefindens mehr feststellbar ist. Damit rückt die Frage nach dem grundlegenden Sinn des wirtschaftlichen Wachstums in den Vordergrund. Diese Entkopplung von Wachstum und Wohlstand bzw. Lebenszufriedenheit dürfte neben allgemeinen Sättigungserscheinungen auch mit der Ursache des Wachstums, dem

Produktivitätsfortschritt, zusammenhängen. Eine Steigerung des BIP ist bei konstanter oder gar sinkender Bevölkerung grundsätzlich nur möglich, wenn die Wertschöpfung pro Arbeitsstunde steigt, also mehr Wert je Zeiteinheit geschaffen wird. Üblicherweise steigt die Arbeitsproduktivität, also das BIP je Beschäftigten, von Jahr zu Jahr. Allerdings gibt es unterschiedliche Formen der Produktivitätssteigerung, „gute“ und „schlechte“. Das „gute“ Produktivitätswachstum (effizientere Technik, bessere Organisation, Vermeidung von Arbeitsunfällen etc.) ist von dem „schlechten“, das auf Zunahme unbezahlter Arbeitszeiten, höherem Leistungsdruck, mehr Arbeitshetze, weniger Pausen etc. beruht, zu unterscheiden. Vieles deutet darauf hin, dass der „schlechte“ Produktivitätszuwachs an Bedeutung gewonnen hat. Dies dokumentieren nicht nur die veränderten politischen Rahmenbedingungen, die zu mehr Leiharbeit, zu mehr Zweitjobs oder zu mehr „Aufstockerinnen“ und „Aufstockern“ (Beschäftigte, die auf zusätzliche Sozialhilfe angewiesen sind) geführt haben, sondern auch die starke Zunahme von Burnouts und die zunehmenden Klagen der Beschäftigten, die sich auch im regelmäßig erhobenen „Index Gute Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) niederschlagen. So geben 63 Prozent der abhängig Beschäftigten an, dass sie in den letzten Jahren immer mehr in der gleichen Zeit schaffen mussten. Insgesamt beurteilt über die Hälfte der Beschäftigten ihre körperliche Belastung als eher negativ. 85 Prozent stufen ihre gesamte Arbeitssituation als mittelmäßig bis schlecht ein. Trotz aller Debatten um Grenzen und Sinn des Wachstums dominiert nach wie vor eine wachstumsoptimistische Haltung die Politik. Bislang ist nicht gelungen, eine Debatte über die inhaltliche Bestimmung von Wohlstand zu führen, geschweige denn Dimensionen von Wohlstand ohne wieder höhere Wachstumsraten aufzuzeigen. Sofern überhaupt über wirtschafts- und sozialpolitische Konsequenzen auch zukünftig niedriger oder sogar weiter sinkender Wachstumsraten diskutiert wird, geschieht das in der Regel entweder mit dem Ziel, die Gesellschaft auf Verzicht – Kürzungen bei der Rente, Abbau des Sozialstaats, öffentliche Ausgabenkürzung – einzustellen, oder eine neoliberale Politik zu propagieren, die über Privatisierung, Liberalisierung, Deregulierung wieder zu höheren Wachstumsraten führen würde. Forderungen nach verteilungspolitischen Konsequenzen sucht man im Kontext von Wachstumsdebatten – von vereinzelten Ausnahmen abgesehen – nach wie vor vergebens. Die Berücksichtigung dekadenübergreifend sinkender Wachstumsraten bei gleichzeitig zunehmenden Umwelt- und Verteilungsproblemen erfordert eine Fokussierung auf eine (qualitative) Entwicklung statt (quantitatives) Wachstum. Die bloße Steigerung des BIP darf kein Ziel der Wirtschaftspolitik mehr sein. Insofern wäre das in Deutschland immer noch geltende „Stabilitäts- und Wachstumsgesetz“ in ein „Stabilitäts- und Entwicklungsgesetz“ umzuformulieren. Sobald nicht mehr Wachstum, sondern Entwicklung das Ziel ist, ergäbe sich die Notwendigkeit die Bedingungen einer nachhaltigen und sozialen Entwicklung in einem demokratischen Prozess zu definieren („Welche Gesellschaft wollen wir?“). Eine Rückführung der massiven Ungleichverteilung, die Reduzierung von Arbeitszeiten, der Abbau der nach wie vor bestehenden Massenarbeitslosigkeit, die Festlegung von Grenzen für den Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß, aber auch die Stärkung von Effizienz (höhere Ressourcenproduktivität, Dematerialisierung), Konsistenz (Naturverträglichkeit, Qualität) und Suffizienz (Selbstbegrenzung, Maßhalten) würden ganz nach oben auf die politische Agenda rücken. In einem zweiten Schritt müssten dann die notwendigen politischen Maßnahmen („Leitplanken“) diskutiert und festgelegt werden, mit denen die verabredeten Ziele erreicht werden können. Im Einzelnen sind hier die Steuer- und Abgabenpolitik, die Arbeitsmarktpolitik, die öffentliche Ausgabenpolitik, aber auch die Eigentumspolitik und gesetzliche Ge- und Verbote angesprochen. Eine derartige demokratische Gestaltung nicht nur unserer Gesellschaft, sondern auch unserer Wirtschaft würde zu einem neuen Wirtschaften, perspektivisch einer Wirtschaftsdemokratie, führen. Wachsenden Bereichen (zum Beispiel durch zunehmenden Öffentlichen Personennahverkehr) ständen schrumpfende (etwa durch sinkenden Individualverkehr) gegenüber. Ob am Ende dann per Saldo noch herkömmliches BIP-Wachstum gemessen würde, muss damit offen bleiben. Es wäre auch ohne Bedeutung. Entscheidend wäre allein die Qualität der Entwicklung.

Das Verteilungsdilemma

Das Sinndilemma

Wachstumsoptimismus bestimmt nach wie vor die Politik

Entwicklung statt Wachstum