Das rasante Bevölkerungswachstum in Wien und in der gesamten Ostregion verursacht enorme kommunalpolitische Herausforderungen – das gilt besonders für den Öffentlichen Verkehr. Vor diesem Hintergrund und in Zeiten angespannter Budgets sind nachhaltige Lösungen gefragt. Das Wiener S-Bahnnetz spielt dabei eine wichtige Rolle. Im Vergleich zum teuren U-Bahn-Ausbau bietet die S-Bahn mit ihrer bestehenden Schieneninfrastruktur für die Stadt Wien ein kostengünstiges Potenzial zur Schaffung eines innerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittels mit sehr hoher Verkehrswirksamkeit.

S-Bahn in Wien – Chance für die wachsende Stadt

Das Wiener S-Bahn- und Nahverkehrsnetz verbindet Wien mit dem Umland und bietet zugleich auch wichtige innerstädtische Verbindungen. Neun Linien bedienen 53 Stationen im Wiener Stadtgebiet. Täglich wird die Wiener S-Bahn von fast 300.000 Fahrgästen frequentiert, rund die Hälfte davon sind PendlerInnen. Doch die Intervalle der einzelnen S-Bahnlinien liegen zwischen attraktiven 10 Minuten wie etwa bei der Vorortelinie (S45) und einer ganzen Stunde. Durch Überlagerungen mit Regionalzügen ergeben sich auf bestimmten Streckenabschnitten kürzere Intervalle, vor allem auf der Schnellbahn-Stammstrecke (Meidling bis Floridsdorf): In der Hauptverkehrszeit fährt mitunter alle drei Minuten ein Zug, allerdings nicht durchgängig, außerdem halten einige Züge nicht an allen Haltestellen. Außerhalb der Stammstrecke bedienen die S-Bahnzüge alle Haltestellen und Bahnhöfe. Anders Regionalzüge und Regionalexpresszüge, die in der Regel nur an ausgewählten Stationen halten. So erklärt sich, dass die Schnellbahn in den Außenstrecken zur langsamsten Verbindung wird. Für Fahrgäste ist das mitunter verwirrend.

Die S-Bahn verbindet das Stadtzentrum Wiens weit über die Stammstrecke hinaus mit dem Wiener Umland. So konnten die immer größer werdenden PendlerInnenströme bewältigt werden. Doch der Anteil des Stadtgrenzen überschreitenden Öffentlichen Verkehrs (ÖV) ist mit ~30% sehr gering – die Züge sind jedoch voll.

Bestand und Potential der Wiener S-Bahn

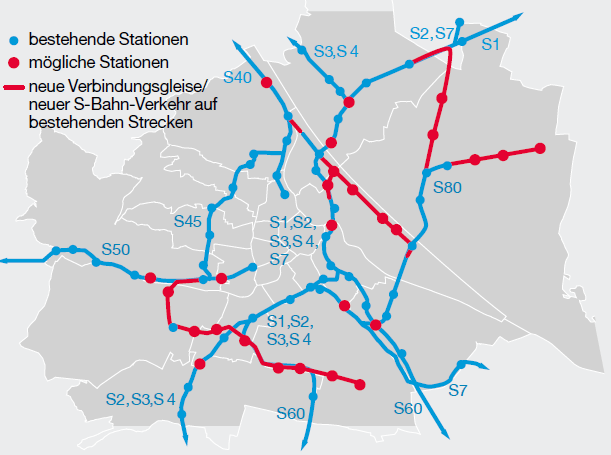

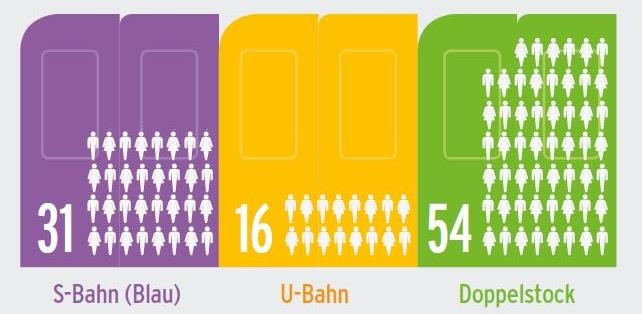

Nicht nur im Vergleich mit anderen europäischen Städten scheint das S-Bahn-Potenzial trotz Investitionen in Strecken und Wagenpark wenig ausgeschöpft. Mit dem im Juni 2016 beschlossenen S-Bahn-Infra-Paket samt Ausbau der S80 geht die Stadt neue Wege: vorhandene Strecken und Anlagen werden besser genutzt. Doch diese Maßnahmen können nur der Anfang sein. Im Auftrag der AK Wien hat die Traffix Verkehrsplanung GmbH die Studie „S-Bahn in Wien – Chance für die wachsende Stadt“ erstellt. Diese zeigt Handlungsoptionen und Spielräume für eine nachhaltige Stadtentwicklung auf. Unregelmäßige Fahrpläne mit Taktlücken, überfüllte Züge, ein teilweise langsamer Betriebsablauf, auf freier Strecke haltende Züge, Zugausfälle oder gänzlich fehlende Verbindungen gehören für die Fahrgäste zum wenig attraktiven Alltag. Der Wagenpark ist zwar gut in Schuss gehalten, größtenteils aber veraltet. Trotz Verkehrsverbund Ostregion (VOR) werden dem Fahrgast in Wien eine Vielzahl unterschiedlicher Liniennetzpläne mit verschiedenen Farben und Linienstärken für ein und dasselbe System offeriert. „Zug hält nicht in allen Stationen“, keine Information zu Umsteigemöglichkeiten zwischen ÖBB und Wiener Linien erschweren zusätzlich. Mitunter entsprechen S-Bahn-Stationen und Wagenmaterial auch nicht den Erfordernissen moderner Öffis: für RollstuhlfahrerInnen oder Menschen mit Kinderwagen kann manch Bahnsteig nur unter großen Schwierigkeiten erreicht werden. Bei der Finanzierung der S-Bahn ist zwischen der Infrastruktur und den Verkehrsdiensten (Zugbestellungen) zu unterscheiden. Bei Investitionen in die Infrastruktur übernimmt der Bund 80 Prozent, das Land 20 Prozent der Kosten. Im Gegensatz zur U-Bahn, die von Bund und Land Halbe-Halbe geteilt wird. Die Studie „S-Bahn in Wien – Chance für die wachsende Stadt“ zeigt jedoch: der Bau der S-Bahn-Kilometer ist deutlich günstiger. Ein U-Bahn-Kilometer in Hochlage kostet 120 Millionen Euro, unterirdisch etwa 220 Millionen Euro. Der Ausbau und eine zeitgemäße Ausgestaltung einer bestehenden S-Bahn-Trasse kommen pro Kilometer hingegen auf 35 Millionen Euro. Die Studie berechnet für die Nutzung des derzeit brachliegenden S-Bahn-Infrastruktur-Potenzials Investitionen von 1,4 Milliarden Euro. In drei Ausbaustufen sollen 34,6 Kilometer Schienen und 15 neue Stationen errichtet werden. Das würde allein durch die Bautätigkeiten über 10 Jahre rund 3.500 Jobs pro Jahr schaffen. Mehr Zugverbindungen und dichtere Intervalle sind aber nur möglich, wenn die Länder mehr Verkehrsdienste – also Züge – über die so genannte Grundversorgung hinaus bestellen. Im laufenden Verkehrsdienstevertrag (VDV) hat die Stadt Wien S-Bahn-Verbindungen im Umfang von jährlich 9 Millionen Euro bestellt. Zum Vergleich: 2014 gingen rund 400 Millionen Euro Zuschüsse an die Wiener Linien. Im Stadtverkehr muss der Fahrgastwechsel schnell gehen. Das geht nur mit Garnituren, die mehrere Türen haben. Im klassischen Regionalzug gibt es mehr Sitze aber weniger Türen, deshalb dauert der Fahrgastwechsel länger. Die Durchfahrt von „umsteigeaufwändigen“ Regionalzügen quer durch Wien blockiert so die am meisten befahrenen Gleise. So treffen zwei Interessenlagen aufeinander: Einerseits Garnituren die ein schnelles Ein- und Aussteigen ermöglichen, andererseits wünschen sich die EinpendlerInnen aus dem Umland Züge mit vielen bequemen Sitzplätzen und möglichst Durchbindungen entlang der wichtigen Umsteige-Bahnhöfe.

Quelle: AK Stadt Nr3/2016 (Ein- und Aussteigen geht in der U-Bahn schneller: 16 Sitzplätze kommen auf eine Tür, in der S-Bahn sind es 31 und im Doppelstock Zug 54 Plätze) In den letzten Jahren wurde das S-Bahn-System reduziert, Stationen geschlossen, Gleise rückgebaut. Das System S-Bahn ist durch diese Rückbauten noch sensibler und störanfälliger geworden. Der Einschub von Sonderzügen ist nahezu unmöglich, am Praterstern oder in Wien-Mitte endende Züge blockieren für längere Zeit eines der wenigen Bahnsteiggleise. Das sorgt oft für Verwirrung und Verunsicherung der Fahrgäste, ob der bereits bereitgestellte Zug auch wirklich der nächste ist, mit dem das Fahrziel erreicht werden kann. Notwendig ist ein gemeinsames Infokonzept von ÖBB, VOR und Wiener Linien. Es muss leicht ersichtliche Haltestellen- und Richtungsangaben an S-Bahn-Gleisen, Infos über die Anschlüsse der Wiener Linien und einen gemeinsamen Plan für alle in Wien verfügbaren Öffis geben. Dieser Artikel ist in Langfassung in AK Stadt „Innerstädtischer Verkehr. Mehr Schnellbahn für Wien” erschienen.

Aus dem Fahrgastalltag

Vergleichsweise geringe Investitionen

City Verkehr vs. Regionalbedürfnis

Sitzplatz-Tür-Verhältnis

Fehler aus der Vergangenheit

Wichtige Handlunsgfelder für die Wiener S-Bahn:Beste Fahrgast-Infos