Die Arbeitslosigkeit ist in zahlreichen europäischen Ländern weiterhin höher als vor dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise vor rund zehn Jahren. Mit einer konsequenten wohlfahrtsorientierten Wirtschaftspolitik ließe sich auf nationaler wie europäischer Ebene jedoch viel Positives erreichen. Diese Politik müsste vor allem auf einer öffentlichen Investitionsoffensive und aktiver Arbeitsmarktpolitik beruhen. So könnte man die inakzeptabel hohe Arbeitslosigkeit senken.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Europa

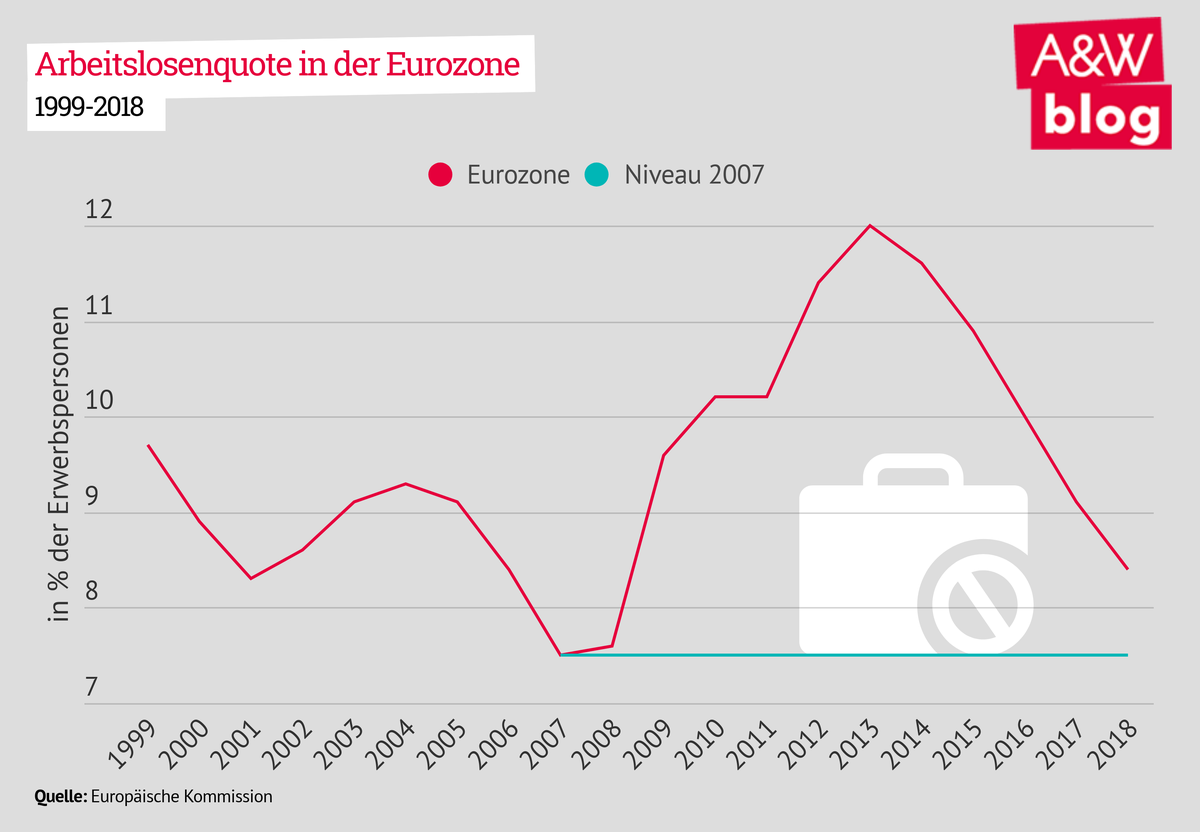

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/2009 zog in Europa einen markanten Anstieg der Arbeitslosigkeit nach sich. In der Eurozone stieg die Arbeitslosenquote von 7,6 Prozent im Jahr 2008 auf 12 Prozent im Jahr 2013 an; bis zum Jahr 2018 sank sie lediglich auf 8,4 Prozent ab, wie die Abbildung zeigt. In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit aktuell also weiterhin höher als vor dem Beginn der Krise vor etwa zehn Jahren. Im September 2008 waren in der Eurozone laut offiziellen Eurostat-Statistiken 11,6 Millionen Menschen arbeitslos; zuletzt waren es 12,8 Millionen Menschen – also immer noch etwa 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitslose gegenüber der Vorkrisenzeit. Obwohl es über weite Teile der Jahre 2017/2018 einen längeren wirtschaftlichen Aufschwung gab, blieb das Arbeitslosigkeitsproblem akut und sollte dringend von der Wirtschaftspolitik bekämpft werden. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die Probleme ungleich über die europäischen Länder verteilt sind, denn die am stärksten von der Krise und der Austeritätspolitik betroffenen Länder Südeuropas haben auch weiterhin mit den größten Arbeitsmarktproblemen zu kämpfen. Abweichungen vom Vollbeschäftigungsziel sind umso problematischer, weil sich die Konjunktur im Euroraum vor dem Hintergrund steigender globaler Risiken bereits eintrübt.

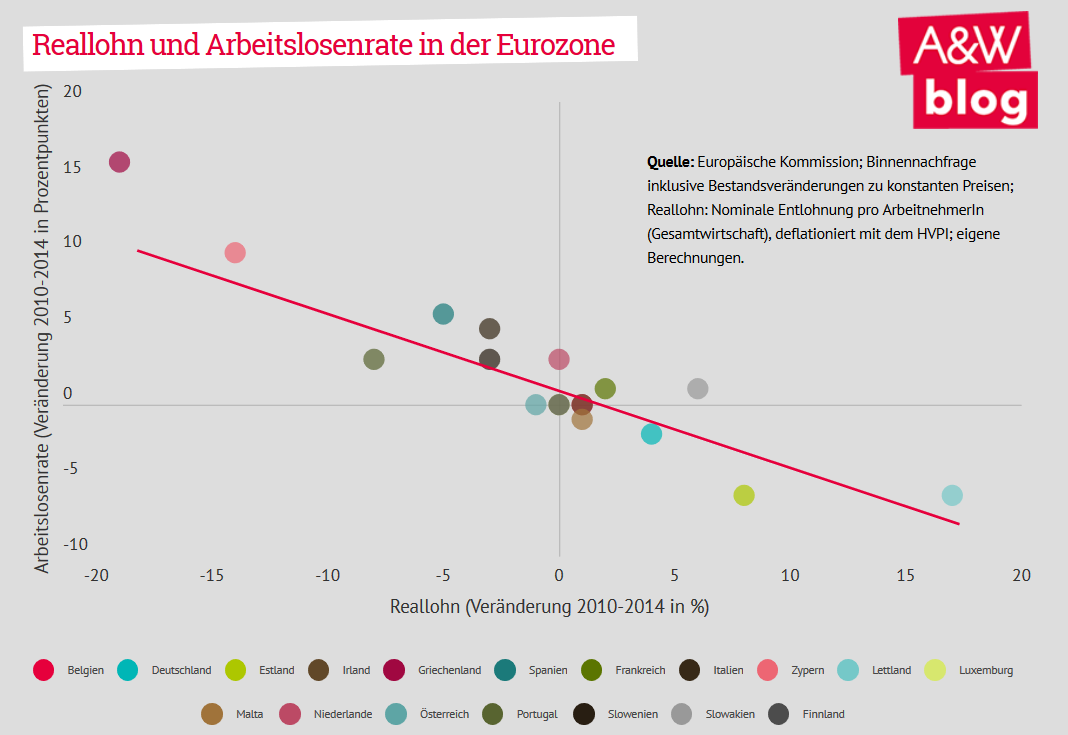

Woraus resultiert die im Vergleich zur Vorkrisenzeit weiterhin erhöhte Arbeitslosigkeit? Diese Frage ist wirtschaftspolitisch höchst bedeutsam. Zahlreiche internationale Institutionen und führende wirtschaftspolitische EntscheidungsträgerInnen auf europäischer Ebene haben in den vergangenen Jahren die Bedeutung von angeblich strukturellen bzw. institutionellen Faktoren betont: Die Arbeitslosigkeit bleibe in weiten Teilen Europas relativ hoch, weil die Krise gezeigt habe, dass die Arbeitsmarktinstitutionen zu „rigide“ seien: zu hohe Mindestlöhne, zu hohe Arbeitslosenunterstützung, zu strenge Arbeitsschutzbestimmungen, zu hohe Steuerbelastung für die Unternehmen, ein verzerrender Einfluss der Gewerkschaften etc. Kurzum: Hohe Arbeitslosigkeit sei in der Regel auf eine hohe „strukturelle“ Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Expansive wirtschaftspolitische Maßnahmen – beispielsweise die Schaffung von Beschäftigung durch staatliche Infrastrukturprojekte – könnten bestenfalls in geringem Ausmaß zur Lösung dieses Problems beitragen. Die dominante Sichtweise in der europäischen Wirtschaftspolitik lautete in den letzten zehn Jahren: Reduziere die Mindestlöhne und die Arbeitslosenunterstützung und mache es einfacher für die Unternehmen, ArbeitnehmerInnen anzustellen und zu entlassen – und schon wird sich das Arbeitslosigkeitsproblem von alleine lösen. Die verantwortlichen wirtschaftspolitischen EntscheidungsträgerInnen erwarten sich, dass Maßnahmen wie die Kürzung von Arbeitslosenunterstützung, der Abbau von Arbeitsschutzbestimmungen und die Schwächung der Gewerkschaften durch eine Dezentralisierung des Lohnverhandlungssystems „Arbeitsmarktrigiditäten“ beseitigen werden, die derzeit einem Abbau der Arbeitslosigkeit entgegenstünden. „Strukturreformen“ hatten in ihrer praktischen Ausgestaltung eine eindeutige Schlagseite zugunsten der Kürzung von ArbeitnehmerInnenrechten und schützenden Arbeitsmarktinstitutionen. Erstens argumentieren BefürworterInnen solcher „Strukturreformen“, dass dadurch die Anreize für die Arbeitslosen steigen würden, auch schlecht bezahlte Jobs anzunehmen und ihre Arbeitsanstrengung zu erhöhen. Zweitens wirken sich die „Strukturreformen“ in der angebotsseitigen Modellwelt dieser ÖkonomInnen expansiv auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung aus, nachdem die Produktionskosten der Unternehmen sinken. Innerhalb Europas mussten insbesondere die südeuropäischen Länder in den letzten zehn Jahren umfassende Deregulierungsmaßnahmen ihrer Arbeitsmärkte durchführen. Die empirische Evidenz verweist jedoch darauf, dass dies – in starkem Kontrast zu den gängigen Prognosen – nicht zu sinkender Arbeitslosigkeit, sondern zu erheblichen Lohnverlusten führte, was die Krise durch eine Reduktion der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage verschärfte. Die Abbildung zeigt, dass es für den besonders relevanten Eurokrisen-Zeitraum 2010–2014 für die Eurozonenländer einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Reallöhne und der Veränderung der Arbeitslosenquote gibt: In den Ländern mit dem stärksten Lohnabwärtsdruck stieg die Arbeitslosenquote am deutlichsten an – umgekehrt war die Entwicklung der Arbeitslosenquote in jenen Ländern am vorteilhaftesten, in denen die Reallöhne sich positiv entwickelten. Die größten Lohnverluste verzeichneten die südeuropäischen Länder, die am meisten von Arbeitsmarktderegulierung betroffen waren.

Ein Strang in der wissenschaftlichen Fachliteratur argumentiert, dass Arbeitsmarktinstitutionen, die arbeitenden Menschen Sicherheit geben (z. B. Arbeitsschutzbestimmungen) und ihr Einkommensniveau sowohl in Zeiten von Beschäftigung als auch Arbeitslosigkeit absichern (Mindestlohn bzw. Arbeitslosenunterstützung), sehr hilfreich sein können, um die wirtschaftlichen Erwartungen zu stabilisieren. Eine solche Stabilisierung der Erwartungen kann wiederum die Innovationskraft und Arbeitsproduktivität fördern sowie die Konsumnachfrage anregen, wodurch Arbeitsmarktinstitutionen auch zu einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beitragen können. Das vielfach die wirtschaftspolitische Debatte dominierende Postulat, wonach schützende Arbeitsmarktinstitutionen im Allgemeinen zu marktineffizienten Verzerrungen führen und deshalb reduziert werden sollten, ist dadurch grundsätzlich infrage gestellt. Stabile und arbeitende Menschen adäquat schützende Arbeitsmarktinstitutionen haben in der Regel vielmehr eine positive gesamtwirtschaftliche Wirkung, da sie die Erwartungen der privaten Haushalte stabilisieren und damit nicht zuletzt die Unsicherheit für Unternehmen reduzieren, die über die Höhe ihrer Investitionen entscheiden müssen. Aktuelle Forschungen liefern zudem empirische Evidenz, dass die Entwicklung der Arbeitslosenquoten in einer weiter zurückreichenden zeitlichen Betrachtung (von Mitte der 1980er-Jahre bis zum Jahr 2013) in einer Ländergruppe entwickelter Volkswirtschaften (inklusive Österreich) nicht primär durch institutionelle Arbeitsmarktfaktoren erklärt werden kann. Im Grunde fand bereits die bestehende wissenschaftliche Fachliteratur der letzten Jahrzehnte keine robuste Evidenz dafür, dass gestiegene Arbeitslosigkeit in entwickelten Volkswirtschaften durch schützende Arbeitsmarktinstitutionen bedingt sei. Selbst wenn man die von der Europäischen Kommission verwendeten fragwürdigen Methoden zur Zerlegung der Arbeitslosenquote in eine konjunkturelle Komponente (die durch das Auf und Ab im Konjunkturzyklus bestimmt ist) und in eine „strukturelle“ Komponente (die theoretisch durch institutionelle Arbeitsmarktfaktoren bestimmt sein sollte) akzeptiert, zeigt sich ebenfalls, dass die Entwicklung des als „strukturell“ betrachteten Anteils der Arbeitslosenquote nicht systematisch mit institutionellen Arbeitsmarktfaktoren zusammenhängt. Ein zentrales Ergebnis jüngerer Forschung ist vielmehr, dass die Kapitalakkumulation – definiert als Verhältnis aus Bruttoanlageinvestitionen zum Nettokapitalstock, wodurch Veränderungsraten des Kapitalstocks gemessen werden – eine robust signifikante und ökonomisch relevante Bestimmungsgröße der Arbeitslosenquote darstellt. Arbeitsmarktinstitutionen mögen zwar teilweise einen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit in entwickelten Volkswirtschaften haben, dieser Einfluss erscheint jedoch als deutlich geringer als der Einfluss makroökonomischer Variablen: Kapitalakkumulation, die maßgeblich durch die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Investitionen bestimmt ist, hat einen statistisch signifikanten und ökonomisch relevanten Einfluss. In anderen Worten: Die empirisch wichtigste Variable zur Erklärung von Arbeitslosigkeit ist nicht die Struktur der Arbeitsmarktinstitutionen, sondern die Entwicklung makroökonomischer Faktoren. Bei steigender Kapitalakkumulation sinkt die Arbeitslosigkeit (und umgekehrt). Dieses Ergebnis erweist sich in aktueller Forschung, aber auch in früheren Studien als robust. Anstiege in der Arbeitslosigkeit können nicht einfach durch einen vorgeblich verzerrenden Einfluss schützender Arbeitsmarktinstitutionen erklärt werden. Die empirische Evidenz verweist darauf, dass eine Deregulierung der Arbeitsmärkte – durch Kürzung von Arbeitslosengeld und Mindestlohn, Dezentralisierung der Lohnverhandlungen etc. – keine Lösung für das Problem gestiegener Arbeitslosigkeit in weiten Teilen Europas ist oder wäre. Da höhere Kapitalakkumulation auf robuste Weise mit geringerer Arbeitslosigkeit im Zusammenhang steht, lässt sich jedoch die Schlussfolgerung ableiten, dass die Stimulierung der Investitionen auf der To-do-Liste jener wirtschaftspolitischen EntscheidungsträgerInnen, denen es um eine Senkung der Arbeitslosigkeit geht, ganz oben stehen sollte. Mit einer konsequenten Wirtschaftspolitik ließe sich viel Positives erreichen, wo es um die Verhinderung einer Verfestigung inakzeptabel hoher Arbeitslosenquoten geht. Von besonderer Wichtigkeit könnten staatliche Initiativen zur Ankurbelung der gesamtwirtschaftlichen Investitionen sein, die eine Steigerung des (öffentlichen) Kapitalstocks nach sich ziehen. Höhere öffentliche Investitionen wären unter den aktuellen Rahmenbedingungen sehr niedriger Zinsen nicht nur eine wirkungsvolle Beschäftigungspolitik, da sie auch für privatwirtschaftliche Unternehmen Anreize schaffen würden, mehr zu investieren. Öffentliche Investitionen könnten zudem gezielt zur Adressierung zentraler Zukunftsherausforderungen wie Klimawandel, Alterung der Gesellschaft und Digitalisierung eingesetzt werden. Aus makroökonomisch-finanzwissenschaftlicher Perspektive lässt sich argumentieren, dass mehr öffentliche Investitionen unter den gegebenen Rahmenbedingungen in Europa sinnvoll und erforderlich sind. Um mehr öffentliche Investitionen in jenen Bereichen zu ermöglichen, die für die gesellschaftliche Entwicklung besonders relevant sind, sollten auch die EU-Budgetregeln geändert werden. Dies ließe sich beispielsweise durch die Einführung einer „goldenen Investitionsregel“ bewerkstelligen, die den Aufbau des öffentlichen Kapitalstocks (z. B. durch Investitionen in die soziale und ökologische Infrastruktur) von der relevanten Defizitberechnung ausnimmt. Neben diesen grundsätzlichen Erwägungen zur längerfristigen Rolle öffentlicher Investitionen für den Kapitalstock müsste es konjunkturpolitisch angesichts absehbarer Abschwächungen der wirtschaftlichen Wachstumsraten in weiten Teilen der Eurozone aktuell um die Vorbereitung von Konjunkturprogrammen gehen. Denn eine Ankurbelung der Investitionen würde deutlich positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte erzielen; außerdem könnte gezielte aktive Arbeitsmarktpolitik für Risikogruppen (insbesondere für ältere Langzeitarbeitslose und ungenügend qualifizierte junge Menschen) dazu beitragen, das Arbeitslosigkeitsproblem wirkungsvoll zu adressieren.

Arbeitsmarktflexibilisierungen verschärften in zahlreichen EU-Ländern die Krise

Welche Faktoren erklären die Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf?

Makroökonomische Faktoren sind zentral für Erklärung von Arbeitslosigkeit

Wirtschaftspolitische Überlegungen